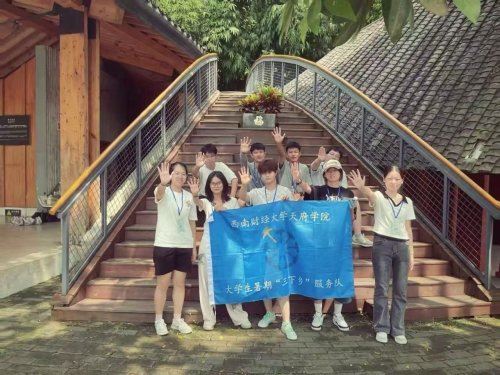

在四川省崇州市道明镇竹艺村,西南财经大学天府学院“非遗经济调研实践队”开展了一场别开生面的社会实践活动。7月15日至20日,队员们通过实地调研、现场直播、深度访谈等形式,深入探索国家级非物质文化遗产道明竹编与乡村经济发展的融合模式,解码传统手工艺赋能乡村振兴的实践密码。

一、直播走进竹艺村,展现非遗经济生态

实践队首日抵达便开启线上直播,镜头带领观众漫步青翠竹林掩映的村庄。主播详细介绍了竹艺村的整体规划、民居改造特色与文旅融合现状。队员们重点走访了多家竹编个体经营户,与手艺人交流经营模式和市场销路。直播过程中,团队成员还现场体验了竹编基础技艺,吸引了大量网友互动关注,两小时直播获得点赞超5万次,有效扩大了竹艺村的网络影响力。

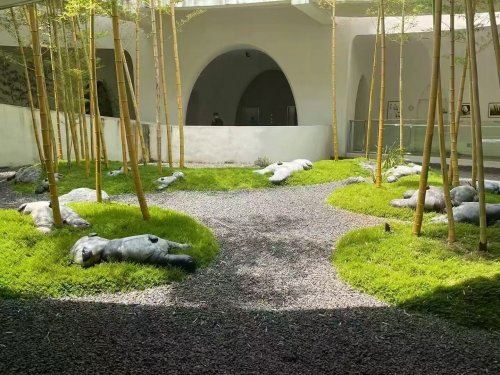

竹艺村内部环境优美,旅游设施完善。实践队员乘坐观光车沿途考察,注意到指示系统清晰、休憩设施充足,无障碍通道等人性化设计随处可见。“这些基础设施为游客提供了极大便利,特别是吸引了大量老年研学团队和家庭游客。”队员王同学在调研笔记中写道。

二、博物馆里悟匠心,传统技艺焕发新生

在竹艺博物馆,队员们被琳琅满目的竹编精品所震撼。从日常用具到艺术装置,从传统纹样到现代设计,竹编技艺的创新应用让队员们赞不绝口。博物馆不仅展示了竹编的历史沿革,还通过多媒体技术展现了竹编制作的全过程,让参观者深入了解这项国家级非遗的技艺精髓。

“最令人印象深刻的是那些跨界融合作品。”队员李同学指着一组竹编灯具说,“传统技艺与现代审美结合,创造了全新的市场价值。这种创新思维值得我们财经学子深入学习。”

三、专访非遗传承人,解码乡村经济活力

实践队重点采访了道明竹编市级非遗传承人蔡红梅。在她的作坊里,竹篾在指间飞舞,一件件精美竹编悄然诞生。作为第三代传承人,蔡红梅不仅坚守手艺,更不断创新,开发出竹编灯具、时尚器皿等新产品。

“我是市级传承人,但这条路上还有三十多位手艺人同行。”蔡红梅告诉队员,“我们通过社交媒体展示作品,吸引全国订单。但真正撑起作坊的是研学团队和银发族体验者。”

蔡红梅介绍了竹艺村的“非遗+研学”模式:学生们在这里触摸传统,完成创意竹编;老人们重拾手艺乐趣。她的作坊淡旺季曲线,正勾勒出这种模式的蓬勃潜力。春秋两季,每天要接待多个研学团队,手艺人忙得不可开交。

四、非遗经济共生体,编织乡村振兴图景

实践队在调研中发现非遗传承对竹艺村而言不仅是文化符号,更是经济活力源。蔡红梅的作坊如同一个枢纽,辐射带动周边:村民参与竹编生产,实现家门口就业增收;农家乐、民宿因研学团队而客流倍增;竹原料本地采购,激活了种植产业链。

“我们和村子是共生体。”蔡红梅的话语道出真谛。非遗传承与乡村发展在此深度咬合,形成“技艺传承—体验经济—村民增收”的闭环生态。

实践队还了解到竹艺村已成为多所高校的实践基地。大学生们将这里作为毕设创作基地,创作出先锋竹艺装置,让传统与现代对话,为村庄注入新的活力。

五、财经学子的思考:文化根脉与经济发展的融合

通过此次实践,西南财经大学天府学院的队员们认识到文化根脉与当代经济融合的重要性。竹艺村的故事证明非遗的活态传承能为乡村提供可持续发展路径。传统手工艺不仅需要保护,更需要创新性发展和创造性转化,才能在现代经济社会中焕发新生。

“作为财经学子,我们这次真正理解了特色文化产业对区域经济的带动作用。”实践队队长张同学总结道,“竹艺村的‘非遗+研学+电商’模式为我们提供了乡村振兴的宝贵经验,我们将把这些实践知识带回课堂,深化对非遗经济价值的研究。”

夕阳为竹艺村披上金纱时,队员们结束了本次实践调研。他们带走的不仅是对竹编技艺的赞叹,更是对非遗赋能乡村振兴的深度思考。在这场与传统对话的实践中,财经学子看到了文化自信与经济发展的完美结合,这也将为他们的专业学习注入新的动力与方向。(通讯员:王雨 张圣涵)