目的地,是苏州张家港凤凰镇那座静谧的河阳山歌馆——原来,非遗并非遥不可及,它就在家的方向,在几代人传唱不息的乡音里。

踏入山歌馆,恍若走入被岁月浸润的江南长卷。黛瓦叠映天光,荷塘静伴回廊,我们仿佛听见千年山歌如水般缓缓流淌。前中国文联主席周魏峙先生曾称它是“人民的心声、国家的瑰宝”,而我们,正是循着这瑰宝的微光而来。

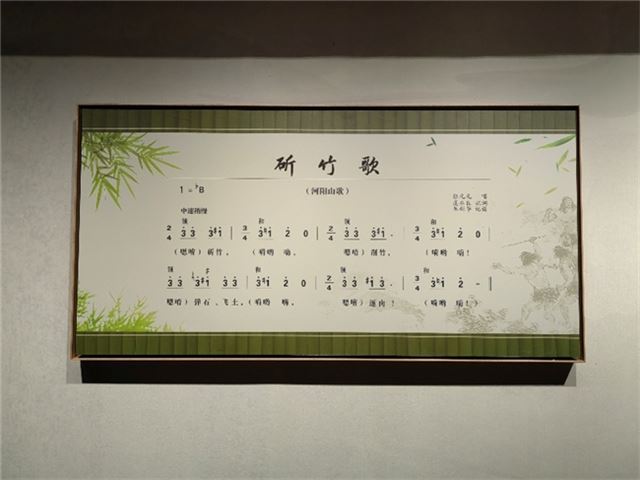

在馆内,我们见到了河阳山歌传承人龚晓东老师。他向我们缓缓讲述山歌如何从田埂巷陌走向现代舞台,如何在新时代的浪潮中既守护本源、又勇敢创新。那些古老的旋律,不再是尘封的遗音,而化作一条活着的河流——既有源远流长的深沉,也不断汇入属于这个时代的支流。

但我们亦察觉,这婉转的吴语歌声,尚未被互联网的微风充分托起。于是我们提出:何不借助新媒体,让山歌飞越地理的边界?我们建议培育年轻力量,以短视频、微纪录片、云端传习,为山歌插上数字的羽翼。

之后,我们向龚老师一字一句请教吴语的发音与唱腔。那音韵起伏间,仿佛能触摸到祖先的温度。归来后,我们以融媒为笔、乡音为墨,将这段记忆凝练成微电影与纪实短片。制作虽难,但我们未曾退却——只因我们相信,每一次播放,都是一次薪火相传。

当作品终于在网络间泛起涟漪,那一刻我们明白:非遗从未远离我们,它就在家的一言一曲中,在一代代人的记忆与呼唤里。而这个夏天,我们不只是调研者,更是回音者——以青春之心传文化之脉,以现代之技载千年之声。

“家有非遗”,不是一句口号,而是一种觉醒、一种传承的温柔使命。我们愿这缕乡音永不散场,在未来的每一个夏天,依旧吴声悠扬,依旧山河回响。(作者:罗惠吉 高溪)