近日,石河子大学经济与管理学院赴第39小区社区实践团为期两个多月(2024年4月18日至6月30日)的志愿服务实践活动圆满落幕。实践团围绕防电信诈骗、社区环境卫生维护、特殊群体关爱三大核心任务,以细致筹备、精准服务推动活动落地,既为社区带来切实改变,也让成员在实践中收获成长。

细致筹备筑基础:精准对接社区需求

为让服务“不跑偏、接地气”,实践团在活动启动前便与第39小区社区工作人员深度对接,开展全方位需求调研:逐一摸清社区内电信诈骗易发人群(尤其是老年人)的特征,标记出道路死角、绿化带杂草区等卫生清洁薄弱点,梳理出孤寡老人、空巢老人及放学后无人看管儿童的具体名单,形成“需求清单”并据此制定服务方案。

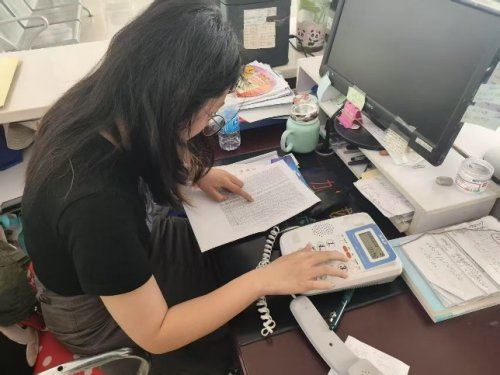

图1 对接社区孤寡老人名录

多维服务暖社区:每周深耕见实效

自4月下旬起,每周末成为实践团的“服务主场”,各小组分工协作、动态调整,让服务精准触达居民需求。

防电信诈骗宣传:守住居民“钱袋子”

宣传组每周轮换在社区广场、居民楼门口等高频活动区域开展工作:通过张贴海报、逐户发放手册,向居民普及诈骗分子常用话术;结合近期真实案例,用“拉家常”的方式向老年人讲解“如何识别诈骗短信”“陌生链接为何不能点”“个人账户信息如何保护”,还现场演示手机防诈骗设置操作,确保防范知识“听得懂、用得上”。针对部分居民反映“诈骗手段更新快”,团队及时补充最新案例,让宣传内容始终“跟得上节奏”。

图2 防电信诈骗宣传工作

社区卫生整治:扮靓居民“生活圈”

卫生组成员秉持“不怕脏、不怕累”的态度,每周对社区道路、绿化带、公共健身区及垃圾死角进行全面清扫:用夹子捡拾绿化带内的塑料垃圾,用扫帚清理道路落叶,用抹布擦拭健身器材与宣传栏;清扫之余,还向居民发放环保倡议书,讲解垃圾分类知识,倡导“随手捡垃圾”“不随地吐痰”的文明习惯。经过持续整治,社区道路变得整洁通畅,绿化带重现生机,公共设施焕然一新,不少居民主动加入清扫队伍,形成“共建共享”的良好氛围。

图3 社区卫生清扫工作

特殊群体关爱:传递社区“暖温度”

关爱组将服务重点放在老人与儿童身上:针对孤寡、空巢老人,成员每周定期上门走访,陪老人聊天解闷,了解他们的生活需求——帮行动不便的老人代购生活用品、代缴水电费,为老人测量血压血糖,讲解高血压、糖尿病等慢性病的日常护理知识;传统节日时,还带着慰问品上门送上祝福,让老人感受“不是亲人胜似亲人”的温暖。针对部分家长无暇看管孩子的问题,团队在社区开设“周末小课堂”:为孩子们辅导语文、数学、英语作业,组织绘画、手工、讲故事等兴趣活动,还穿插交通、消防、防溺水等安全知识讲解,既解决了家长的“后顾之忧”,也让孩子们的周末变得充实又安全。

图4 关爱社区孤寡老人

校社共赢结硕果:服务成效看得见

两个多月的深耕细作,让实践活动收获“社区受益、团队成长”的双重成果,成效实实在在。

社区层面:治理效能与幸福感双提升

——防诈成效显著:居民对电信诈骗的识别能力大幅增强,实践期间第39小区未发生一起电信诈骗案件,不少老人主动向家人普及防诈知识,形成“全家防诈”的良好局面。

——环境面貌焕新:社区道路整洁、绿化美观、公共设施干净,居民生活环境得到明显改善,“出门见绿、步步见净”成为常态。

——关爱氛围浓厚:孤寡老人的孤独感显著缓解,儿童课余生活更加丰富,社区凝聚力与向心力大幅提升,邻里之间的互动增多,和谐温馨的社区氛围愈发浓厚。“这些大学生来了之后,社区更安全、更干净,也更有人情味了!”社区居民李阿姨的评价,道出了大家的共同感受。

团队层面:能力与责任双成长

在服务中,成员们的沟通协调能力、问题解决能力得到切实锻炼——从最初面对居民提问时的紧张,到后来能从容解答防诈疑问、耐心陪伴老人;从一开始组织活动的手忙脚乱,到后来能有序开展“小课堂”“兴趣活动”,实践成为最好的“成长课堂”。同时,深入社区的经历让成员们真切感受到基层群众的需求,对社会的认知更加深刻,社会责任感与奉献精神显著增强;不同专业的成员发挥优势——文学专业学生撰写宣传文案,管理学专业学生统筹活动流程,实现了“专业知识与实践的深度融合”,团队协作能力也在分工配合中不断提升。“帮老人解决缴费难题时,他握着我的手说‘谢谢’,那一刻我真正懂了‘奉献’的意义。”一名成员在实践心得中写道。

图5 成员实践留影

结语:服务不止步,青春再出发

“感谢实践团的同学们,用青春力量为社区带来了实实在在的改变!”最后一次活动总结会上,第39小区社区负责人对实践团的工作给予高度认可。此次实践活动的成功,离不开石河子大学领导与老师的悉心指导,也离不开社区工作人员与居民的积极配合。

未来,石河子大学经济与管理学院将以此次实践为起点,进一步探索高校与社区联动的长效机制,推动志愿服务常态化、专业化,让更多大学生走进社区、扎根基层,用实际行动践行“立足兵团、服务新疆”的办学定位,为社区发展与基层治理注入更多青春活力。(通讯员:翟国汇)