为响应文化振兴号召,深入挖掘乡村历史底蕴,探寻保护传承之道。近日,广东财经大学儒韵大龙实践团队前往广州市番禺区大龙村,开展暑期“三下乡”社会实践活动暨青年大学生“百千万工程”突击队行动。团队首站抵达村中标志性古建——孔尚书祠(孔戣的专祠),在大龙村孔凡荣副书记的带领下,实践团成员实地探访了这座蕴含深厚儒家文化底蕴的古老祠堂,在孔尚书祠内开展专题文化调研实践活动,聚焦祠内珍贵的清末壁画及其背后的保护故事,从中感悟其历史脉络与文化魅力。

图为实践团成员在孔尚书祠参观

探访:古祠深处寻瑰宝 艺术密码蕴乡情

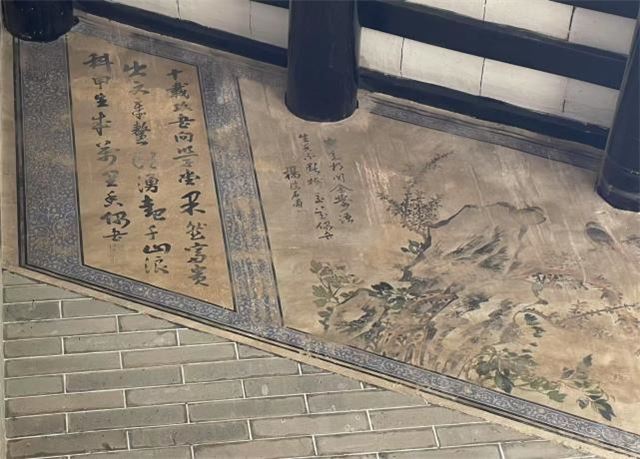

实践团此行目标明确。实践团成员们手持记录本、聚焦镜头和求知的目光,跟随孔凡荣副书记的脚步,开启了一场深度文化探寻之旅。在孔书记这位“文化向导”的细致讲解和引导下,队员们重点聚焦于祠内六幅珍贵的清末壁画。孔书记现场为我们揭秘了壁画“三多吉庆”主题蕴含的广府文化深厚祝福——多福、多寿、多子孙(或多禄),并深入剖析了其创作者、晚清壁画巨匠杨瑞石的艺术生涯与卓越贡献。队员们紧随讲解,认真聆听,仔细观察壁画细节,从笔触、色彩到构图,用心感受传统艺术的精妙与深厚底蕴,对这位本土艺术巨匠及其作品的艺术价值、历史地位有了切身的认识。深刻认识到这些壁画不仅是装饰,更是承载乡村历史记忆与精神寄托的文化密码。

图为实践团成员聆听讲解,记录的过程

对话:守护智慧听民声 风雨重生见匠心

本次调研的核心亮点是孔书记讲述壁画“重生记”。壁画能传承至今,归功于村民的悉心保护与监督。孔凡荣副书记说到:“不仅仅是青砖通花下的石雕与木雕,屋檐顶上的壁画也同样经历了历史的风雨。”番禺文史《阙里南宗八百年》里就有记载上世纪六十年代,六幅壁画被指令要用石灰水全部涂抹。施工的村民明白祠堂物件流传的珍贵,于是改用了浓稠石灰乳浆将其涂抹覆盖,因为石灰乳浆干沥后容易剥落,既应付破坏,又保护壁画便于日后修复。

更令人惊叹的是九十年代初的专业修复——广州古建筑园林工程公司的修复人员,特用单面刀片一点点剔除附着其上的石灰块,终使艺术瑰宝重焕新生。这段凝结着民间智慧与专业匠心的“重生记”,是实践团此行最珍贵的实践收获。队员们专注聆听,纷纷提问交流,深切体会到文化遗产在历史洪流中得以存续的艰难与守护者的无畏担当。

图为孔尚书祠内著名壁画家杨瑞石的壁画

感悟:砖石无言诉沧桑 青春有责续华章

行走在洒满阳光的祠院内,抚摸着历经风霜的青砖岩板,仰望着重见天日的精美壁画,结合孔书记对当前作为广州市文保单位所实施严格保护措施的介绍,实践团成员深受触动。大家深刻感悟到:每一处留存至今的文化遗产,都无声诉说着一段不平凡的守护历程,其背后是基层民众朴素的珍爱之心与专业人士的执着匠心。这堂生动的田野实践课,不仅让队员们系统掌握了壁画艺术与保护知识,更在思想上淬炼了文化自觉与守护使命。

图为孔尚书祠被列为广州市文物保护单位的牌子

此次孔尚书祠之行,对实践团而言是一次生动的文化实践课堂。通过实地观察、聆听讲解、深度访谈,队员们不仅观赏了杨瑞石壁画的艺术价值,更重要的是,深入了解到乡村一级在文化遗产保护中所面临的挑战、采取的策略以及蕴含的民间智慧。孔书记的介绍,特别是村民自发保护文物的举动,让大家深受触动,深刻认识到文化遗产的保护离不开基层的自觉行动和代代相传的守护意识。

实践团此行不仅解码了壁画的“前世今生”,更真切触摸到了大龙村深厚的文化底蕴和保护传承的脉搏。大家纷纷表示,将把此次调研的所见、所闻、所思、所悟,转化为后续文化宣传、学术研究、志愿服务的实际行动,用心用情讲好大龙村故事,为乡村文化振兴贡献广财学子的青春智慧与力量。(通讯员 吕贤涛 陈家辉 刘琼琳)