为深入挖掘南京大屠杀档案的历史价值与时代意义,进一步研究红色档案的当代教育意义,2025年7月9日,苏州城市学院“勿忘历史·档案铭刻”实践团小分队来到了第一站:南京拉贝故居。他们将镜头对准这座见证人道主义光辉的建筑,用影像记录历史、解读精神,让跨越时空的大爱成为一堂生动的“行走的思政课”,在光影中传承正义与和平的信念。

拉贝故居前的“人道坚守”:以义举彰显担当

拉贝故居始建于20世纪30年代初,是一座占地面积约1900平方米,建筑面积约600平方米的二层砖木结构西式花园洋房。1937-1938年南京沦陷期间,时任德国西门子公司驻华总代表、南京分公司经理的约翰·拉贝,与十几位在宁西方人士共同发起建立“南京安全区国际委员会”,并担任主席。他将自己的住宅和院子也划入安全区范围,庇护了600多名难民。不仅如此,拉贝还留下了著名的《拉贝日记》,以第三方视角详实记录日军暴行,为研究南京大屠杀留下了极其宝贵的资料,被称为中国版的《辛德勒的名单》。

雕像前的“信仰对话”:以初心映照担当

思政课的第一篇章,设在拉贝先生的雕像前。镜头对准雕像中拉贝凝视远方的目光。“这座雕像不仅是对一位国际友人的纪念,更是对‘挺身而出’精神的致敬。”实践团成员对着镜头说道,“拉贝不是共产党员,但他在南京大屠杀期间选择‘留下’而非‘逃离’,用行动诠释了什么是‘为他人担当’——这与我们党‘为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴’的初心,本质上都是对‘守护’与‘责任’的践行。”

防空洞前的“初心回望”:以镜头聚焦担当

“1937年8月,日本飞机开始对南京狂轰滥炸,拉贝从避暑的北戴河赶回南京,亲自设计并带领大家改造加固了庭院内的防空洞。这个防空洞在那段艰难

的日子里,为许多难民提供了安全的庇护。”镜头前,实践团成员站在防空洞前以拉贝故居为实景课堂,将思政课讲解融入历史现场。

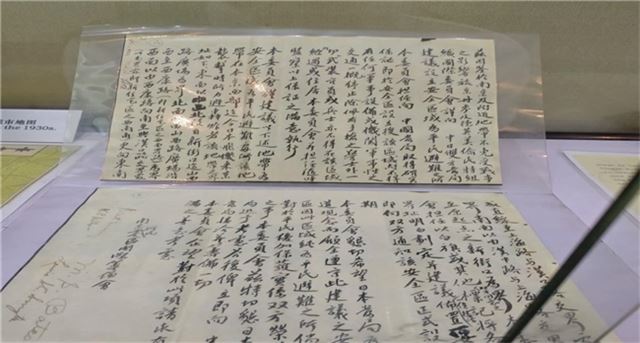

故居房间里的“精神解码”:以史料投映坚守

走进拉贝故居房间,褪色的桌布、泛黄的《拉贝日记》手稿、墙上悬挂的安全区地图,都成为思政课的“活教材”。实践团成员们将镜头对准这些实物,开启“史料解读”环节。主讲的同学对着镜头细数拉贝如何利用身份周旋、如何募集物资,将“人道主义坚守”与“共产党员的斗争智慧”相联系。

当实践团成员走出拉贝故居时,“把世界还给人,把人归还给自己”的字迹,仍在心底滚烫。这段跨越时空的精神对话,让大家懂得:铭记历史不是停留于悲情回望,而是要如拉贝先生那般,以行动守护人性微光。愿我们都能做和平的传递者,把对生命的敬重、对正义的坚守,融入未来的每一步,让“归还”的力量,照见更美好的世界,让这段关于拉贝故居的寻访,成为青春行使命的新起点。

图文|黄江娜 董俐雯 陆甜甜 丁蒋睿

审核|陆雁蓉

一作:黄江娜

二作:董俐雯

三作:陆甜甜