2025年夏末秋初,江苏师范大学传媒与影视学院“绣语雕心”非遗文化调研团的五位成员怀揣对传统技艺的敬意与探索精神,奔赴苏州吴中区东山镇。此次,他们将目光聚焦于国家级非物质文化遗产——明式家具制作技艺,深入探访了“苏州市吴中区张氏红木厂”,对话该厂创始人、国家级非遗代表性传承人张文君,探寻红木家具背后蕴藏的千年智慧与当代传承之路。

访传承人:匠心雕琢下的技艺传承

踏入弥漫着天然木材清香的张氏红木厂,一件件造型典雅、线条流畅、色泽温润的红木家具立刻吸引了调研团的目光。在古朴而充满匠意的空间里,团队见到了此行的核心访谈对象——张文君老师。这位身兼“国家级非遗项目明式家具制作技艺(吴中区)代表性传承人”、“江苏省正高级工艺美术师”、“高级乡村振兴师”、“江苏省乡土人才‘三带’新秀”、“江苏省紫金文化人才(优青)”、“苏州市民间工艺家”、“东吴匠师新秀”、“东吴文化艺术重点人才”、“吴中文化使者”等多项荣誉于一身的匠人,以其沉稳专注的气质和对红木家具技艺的深厚情感,给同学们留下了深刻印象。

“大家好,我是张氏红木厂的张文君。作为明式家具制作技艺的非遗传承人,我的使命就是守护并传承这门古老的手艺。”张文君的自我介绍朴实而坚定。团队成员了解到,张文君老师不仅深谙传统明式家具制作的核心技艺,更在传承中积极探索,将传统智慧融入现代生活与乡村振兴的实践。他的一系列作品,既严格遵循传统法度,又体现出时代气息,成为明式家具在当代“活态传承”的典范。

见匠心之作:方寸木作间的文化乾坤与“坐”的哲学

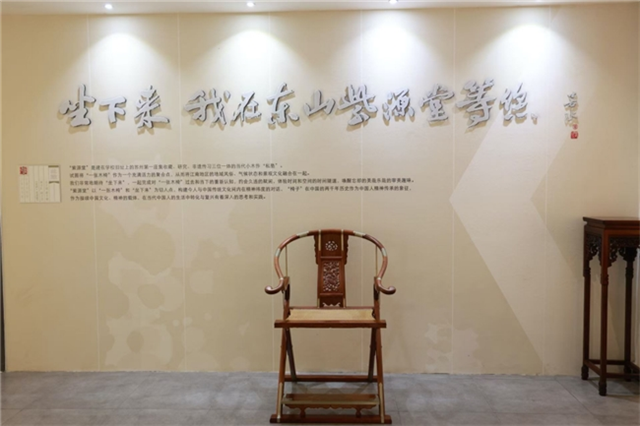

在张文君老师的带领下,调研团成员不仅观摩了厂内陈列的各式经典与新锐红木家具,更深入地走进了厂内一个极具特色与巧思的专题展览空间——“一张木椅”。“这个展览名称很巧妙,”团队成员发现,“‘一张’既指数量,又与张老师的姓氏相合,一语双关地突出了展览核心。” 这个别出心裁的展览,立刻引起了团队浓厚的兴趣。

聚焦一点 匠心破局——策展初衷

面对调研团的提问“老师是怎么想到创办这样一个展览的呢?”,张文君老师追溯到了十年前的想法:“在10年前我就有这样一个想法,我就想要着重突击一个点位去做好文化传播。因为人家总说你手艺好但是好在哪里呢?我没有办法去说清楚这个问题,因为我都能做。所以我就找了一个点,我就选了椅子为雏形,所以当时我的作品都是以椅子的为主,慢慢积累。”十年磨一剑的坚持,终于在合适的时机落地生根。“18年正逢展厅翻建,19年建好。我就想着能不能做出一个馆,当时还没有展览的概念,只是想着都与椅子有关,能不能做一个椅子的馆供大家参观。正好吴中宣传部当时有一个非遗扶持项目,我就把这个想法和政府说了,也把我整体的想法完善落实。”张文君老师特别提到,这个构想的实现也得益于政府的支持与项目的推动,最终将积累多年的椅艺精华凝聚成了这个主题鲜明的展览空间。

“坐”之深意——展览的主题与精神

当被问及“那‘一张木椅’这个展览想表达的主题是什么?”时,张文君老师的回答充满了哲思与文化厚度:“‘一张木椅’这个展览主要表达的中心思想就是:椅子代表你坐下来。坐,不仅仅是一个动作也是一种意境。坐下来是静,静下来去思考,表达的不只是一个动作。”他进一步阐释了椅子的文化象征意义,“椅子也是表达和包含了我们中国文化的底蕴,比如圈椅又被称为‘天下第一椅’,现代椅子的灵感都来源于中国的椅子文化。”在展览中,各式各样的椅子——从经典的明式圈椅、官帽椅到融入现代审美的创新设计——不仅仅是精湛技艺的展示,更成为引导观众理解中国传统文化中“静思”、“礼仪”、“天人合一”等哲学理念的载体。“一张木椅”,成为了一扇窥见中国智慧与生活美学的窗口。

探传承之路:扎根乡土的非遗实践

在厂内的制作车间,成员们亲眼目睹了工匠们一丝不苟地开料、刨光、凿眼、组装的过程。锯木声、凿击声、砂纸打磨声交织在一起,奏响了一曲传统与现代交融的劳作乐章。张文君表示,面对现代化冲击,吸引和培养传承人才是关键挑战。他通过系统教学、实践操作与讲述家具背后的文化故事相结合的方式,努力点燃年轻一代的兴趣,让这门古老技艺在东山这片土地上薪火相传。

思未来之途:传承人的坚守与期许

展望红木家具非遗的未来,张文君目光坚定而充满责任:“作为传承人,我们肩负着双重任务:一是要把老祖宗留下的宝贵技艺原汁原味、精益求精地传承下去,守护好文化根脉;二是要思考如何让它在新时代焕发新活力,服务现代生活,实现其应有的价值。”他鼓励调研团的传媒学子们,要善用专业所长,深入挖掘、生动记录、广泛传播像明式家具这样承载着深厚文化底蕴的非遗项目,让更多人了解其魅力,参与到保护与传承中来。

一方木料,承载着千年的智慧与匠心;一枚凿刀,既能雕琢出历史的厚重,也能勾勒出时代的印记;而“一张木椅”,则邀请人们坐下来,静下来, 在方寸间体悟文化的深邃。江苏师范大学“绣语雕心”团队此次东山之行,在张氏红木厂的刨花木屑间,在“一张木椅”的哲思氛围里,在张文君老师娓娓道来的讲述中,见证了新一代非遗传承人如何在“守正”传统技艺精髓与“创新”服务当代需求之间寻求平衡,为古老的明式家具制作技艺注入生生不息的活力。

非遗的保护与传承,非一人之力可成。它需要如张文君般扎根乡土、精益求精、善用巧思(如“一张木椅”展览)的“守护者”,也需要如“绣语雕心”团队般充满热情、善用传媒力量的“传播者”,更需要全社会对非遗价值的高度认同与自觉支持。当年轻的目光聚焦于古老的榫卯,当创新的思维碰撞传统的智慧,当浮躁的心在“一张木椅”前沉静下来思考,我们有理由相信,这方寸木作间的乾坤,必将在新时代焕发出更加夺目且深邃的光彩。红木之韵,历久弥新;匠心之火,代代相传——这场在东山古镇的探访,正是文化传承新篇章的序曲。

撰稿:沈夏妍

成员:周婧怡、郑宸瑶、胡静怡、侯有周