值遵义会议召开90周年之际,积极响应全国大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的号召,江苏师范大学科文学院“黔苏薪跃,赤韵苗滋”爱国主义教育实践团于7月27日走进遵义,以“赓续红色基因,挺膺时代使命”为主题,开启为期两天的红色研学活动。从五湖四海奔赴而来的志愿者们,似点点星火汇聚遵义,以实践行动践行“为中国式现代化贡献青春力量”的铮铮誓言。

遵义会议纪念馆:在历史转折处读懂“信仰的力量”

江苏师范大学科文学院“黔苏薪跃,赤韵苗滋”爱国主义教育实践团志愿者进入遵义会议陈列馆。序厅内,高近十米的“伟大转折”主题雕塑以会址为背景,刻画老一辈无产阶级革命家坚毅前行的身影。在历史文献陈列区,玻璃展柜中泛黄的会议记录手稿字迹清晰,锈迹斑斑的步枪、军用水壶等实物陈列其中。

参观至尾声,志愿者们在陈列馆二楼开启游客访谈活动。围绕“抗日战争全面爆发的时间、标志”“红军长征中展现出哪些令人敬佩的革命精神”“列举三位印象深刻的抗战中英勇殉国的烈士”等话题,成员们与游客进行了深入交流,旨在了解公众对遵义会议历史的掌握程度,以及长征历史对全年龄段的不同启发。多数人对基础红色历史知识有一定了解,能准确回答问题。部分年纪稍长的群众,结合长辈讲述或亲身经历,分享时情感更厚重。

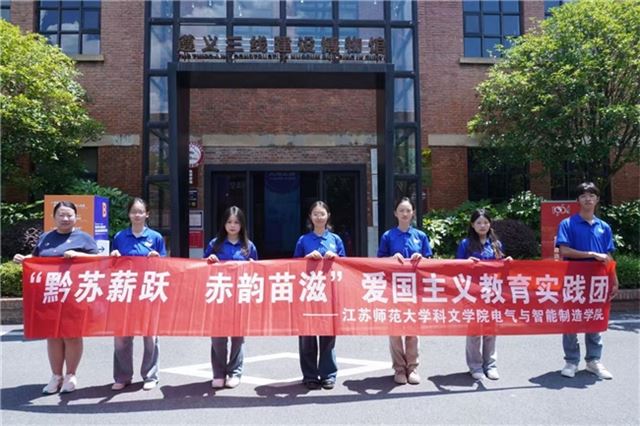

遵义三线建设博物馆:从工业记忆里点燃“强国的火种”

7月27日下午,志愿者们走进这座由三线建设遗址改造的1964文化园,园区中央有一台饱经风霜的蒸汽机车,这是上世纪60年代三线建设时期的“功勋机车”,承载着建设者们“好人好马上三线”的豪情。来自江苏师范大学科文学院电气与智能制造学院的志愿者不禁停下脚步,仔细观察机车的外部结构,触摸着锈迹斑斑的铁轨。

随后,志愿者们移步到遵义三线建设博物馆内的陈列实物的区域。锈迹老式车床、泛黄工作日志(记录生产任务与机器状况)等展品,让志愿者俯身端详,感悟建设者的严谨与辛劳。从蒸汽机车到高铁动车的技术迭代,从核心技术“卡脖子”到自主创新的突破,既是国家工业技术的跨越,也体现一代代建设者“为国铸器”的坚守。这一发展轨迹既是国家发展的实际体现,也为工科青年明确“以专业报国”的方向。

遵义红军烈士陵园:在先烈墓碑前立下“青春的誓言”

7月28日清晨,江苏师范大学科文学院“黔苏薪跃,赤韵苗滋”爱国主义教育实践团成员,沿316级石阶步行至遵义红军烈士陵园。园内有邓萍烈士墓、“红军坟”喂药铜像、1334位英烈名录墙等纪念设施,实践团在邓小平题写的“红军烈士永垂不朽”纪念碑前,举行“赓续英烈志,青春建新功”主题祭扫活动。

实践团成员身着统一蓝色院服,在讲解员引导下列队走向纪念碑。两名成员代表手提花篮敬献至纪念碑基座,花篮缎带印有“缅怀革命先烈,传承红色基因”金色字样。全体人员肃立,依讲解员示意鞠躬,随后默哀一分钟。祭扫后,成员随讲解员了解陵园历史文化:在纪念碑旁浮雕前,听取四渡赤水、娄山关战役讲解;在邓萍烈士墓前,聆听邓萍革命事迹;瞻仰英烈墙,了解墙上1338名红军战士信息。

江苏师范大学科文学院新团员入团仪式的举行将科文学子的红色传承推向高潮,在英烈们的注视下,新团员们佩戴上鲜艳的团徽,举起右拳庄严宣誓。铮铮誓言在陵园上空久久回荡,不仅是新团员们对组织的承诺,更是科文学子接续红色血脉、传承英烈精神的生动体现。江苏师范大学科文学院捐赠的花篮静静摆放,红色缎带在微风中轻拂,寄托着青年学子对先烈的追思。

从苏黔两地的红色探源,到此次遵义的精神洗礼,“黔苏薪跃,赤韵苗滋”实践团的征程意义非凡。志愿者们跨越千里从不同家乡汇聚到遵义,在这片红色沃土上追寻英烈足迹、汲取精神力量。这既是红色基因跨域交融的生动见证,更是青春使命的接力奔赴。红色薪火不熄,青年担当不止。通过此次实践,江苏师范大学科文学院学子积累精神力量,将转化为未来报国行动,为中国式现代化建设承担青年责任。(作者:李诗婷 崔益婕 姚安琪 陈鑫雨 袁惠珊)