2025年7月8日至11日,哈尔滨工程大学信息与通信工程学院“心通北疆”实践团赴内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗开展暑期社会实践,通过科技宣讲、生态调研、文化探访等形式,深入边疆民族地区,探寻铸牢中华民族共同体意识与科技赋能乡村振兴的融合路径,以信通学科特色助力北疆高质量发展。

科技讲堂点燃青春梦想,创新驱动民族团结

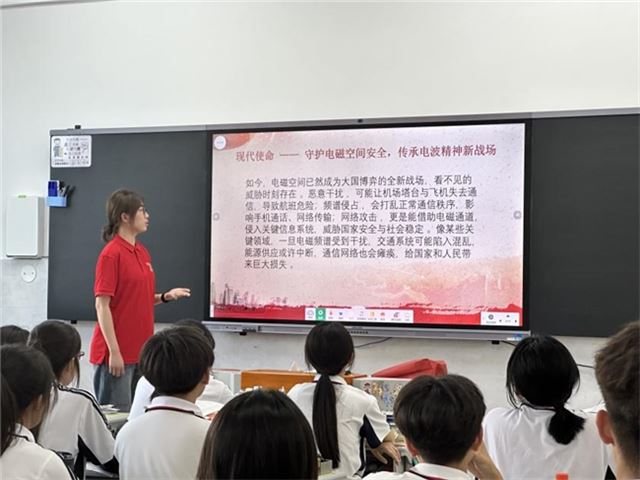

7月8日下午,实践团走进阿鲁科尔沁旗天山一中,开展“红色基因铸魂,科技赋能未来”主题宣讲,以实际行动践行习近平总书记“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲”的重要指示精神。实践团成员胡彤以“永不消逝的电波”为引,结合学校在电磁频谱攻防领域的研究成果,生动讲解现代科技如何守护国家安全;“E唯”协会成员邸子涵从世界水下机器人大赛夺冠经历到E唯冠军团队文化,全面展现了大学生科创的巨大魅力;团队成员张宇哲结合历史和当下,为同学们讲解了哈军工精神的传承和发展;指导教师孙源就学校基本情况进行介绍,并解答了同学们现阶段的疑问。宣讲结束后,一位蒙古族学生发出了“原来电磁频谱安全离我们这么近!”的感悟。

图为成员胡彤讲解电磁安全。张亚轩 供图

最后,实践团发放问卷调研当地学生对红色精神与中华民族共同体意识的认知,为后续活动优化提供数据支撑,用青年视角落实总书记“铸牢中华民族共同体意识”的殷切嘱托。

生态智慧绘就绿色画卷,文化传承激活非遗新生

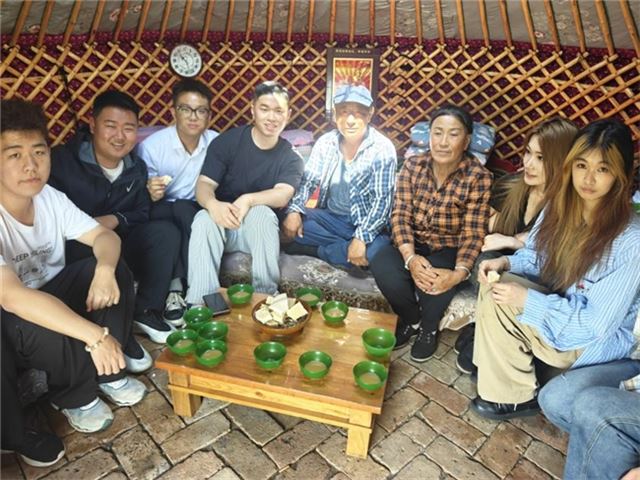

7月9日,实践团深入在巴彦温都尔苏木核心游牧区,调研在党建引领下的游牧文明与现代生态保护的融合机智。当地通过“生态+旅游”、“生态+牧业”模式,将传统放牧区转型为国家级自然保护区,同时保留蒙古族勒勒车制作等非遗技艺,深刻见证了习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

“环境好了,游客多了,我们的奶制品销量翻了一番。”一位牧民指着新搭建的电商直播间介绍。这正是对习近平总书记“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”重要论述的最好诠释。

图为实践团在牧民家畅谈。董光夫 供图

实践团到赤峰北方民族技工学校,深入了解蒙古族刺绣、皮雕等非遗技艺。副校长乌云毕力格介绍,学校创新采用“党建+电商”模式,将学生制作的民族工艺品销往全国,其中一款融合传统纹样的现代背包月销量突破千件。这种创新模式不仅保护了民族文化根脉,更通过创造性发展实现了文化价值与经济价值的统一,彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想中“坚持在发展中保障和改善民生”的实践要求,为民族地区走好“共同富裕”之路提供了鲜活样本。

三村调研解密振兴密码,创新促进产业升级

从玛尼图嘎查的“智慧牧业”到乌兰哈达嘎查的“同心井”,实践团用两天时间走访三个典型村落,见证了科技为传统牧业带来的深刻变化。在玛尼图嘎查,村支部书记毕力棍代来与实践团介绍了乡村建设情况,并对引入“智慧畜牧业”技术进行了深度交流。乌兰哈达嘎查的“阿旗小院”则让成员们印象深刻——这座由蒙汉群众共同开凿的水井,井台设计成石榴造型,寓意“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”。汉林村红色展馆内,徐汉林烈士“舍身炸碉堡”的故事让成员们深受触动:“革命先烈用生命诠释了民族团结的真谛。”

图为讲解员介绍汉林村史。张亚轩 供图

历史寻根铸魂育人,筑牢共同体意识

实践团在阿鲁科尔沁旗博物馆和“铸牢中华民族共同体意识”主题展馆,深入挖掘北疆历史和民族团结故事,为铸牢中华民族共同体意识注入新活力。“三千孤儿入内蒙”、都贵玛等感人事迹生动展现了中华民族守望相助、血浓于水的深情厚谊。

图为实践团参观“铸牢中华民族共同体意识”主题展馆。张亚轩 供图

本次实践活动让"心通北疆"实践团成员在边疆热土上收获了成长与感动。在天山一中的科普课堂上,他们用生动的科技案例点燃了少数民族学子的求知热情;在广袤的草原牧区,他们见证了智慧牧业为乡村振兴注入的蓬勃活力;在非遗工坊的体验中,他们触摸到了传统文化与现代创新的完美融合。这些宝贵经历不仅深化了青年学子对"民族团结一家亲"的情感认同,更让他们在实践中领悟到科技报国的时代使命。

后续,实践团将把所见所闻、所思所悟转化为切实可行的政策建议,通过专题研究报告为边疆民族地区高质量发展贡献青年智慧,并继续推进学习铸牢中华民族共同体意识。相信这些青春力量必将如星星之火,在北疆大地上绽放出更加绚丽的民族团结进步之花。( 作者 董光夫 叶子涵 李虹仪)