为加大农村地区国家通用语言文字推广力度,更好地服务乡村振兴,助力非遗文化传承,7月13日,江西财经职业学院“益路黔行,语润苗音”实践队前往贵州省黔东南苗族侗族自治州舟溪镇曼洞村,以普通话应用与电商技能培训为抓手,深度赋能青曼生态稻米、非遗织锦等产品的推广与销售。

国家级非物质文化遗产之一的苗族织锦是黔东南地区极具特色的传统手工艺品,承载着千年文化底蕴;青曼生态稻米作为当地主要农作物,产品特色明显,营养价值高,两者却因销售渠道单一,长期“养在深闺人未识”。村民们虽渴望通过新渠道提升收入、传承技艺,却受限于普通话表达不流畅、电商运营经验匮乏,难以通过网络推广特色产品。经过调研,实践队发现因语言与技能壁垒,产品始终无法突破地域限制。为此,团队定制了一套“推普+互联网技能”的专属方案,全力推动生态稻米、织锦走向更广阔的市场。

实践队成员开拓电商平台销售新阵地,通过录制教学视频,分步骤讲解店铺入驻、商品上架等操作流程,帮助村民快速掌握电商运营基础。直播镜头前,团队成员还精心设计了融合文化故事与产品亮点的直播话术,深度介绍了“生态稻米”从海拔千米的梯田孕育,到古法耕作的坚守,并从发音、节奏、互动技巧等方面进行专业示范,每一粒米的故事都通过清晰的表达传递给屏幕另一端的观众,与消费者建立深度连接。这场跨越山海的“云带货”,让苗寨的好味道有了新销路。

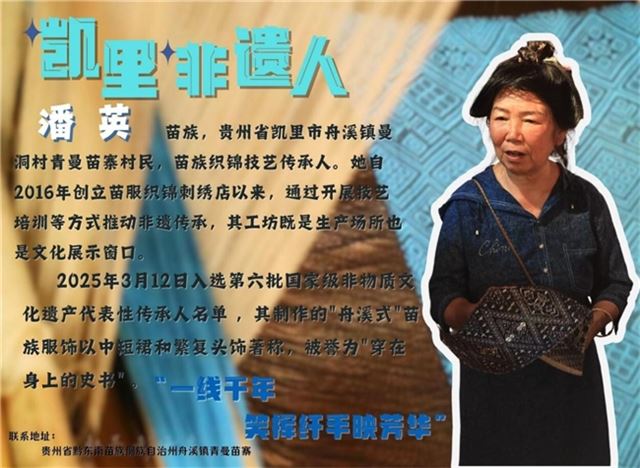

实践队专程走入苗族织锦技艺国家级代表性传承人潘英奶奶家中实地学习织锦技艺,并制作短视频展示织锦的工艺流程和独特纹样。从创意脚本构思,到突出非遗文化魅力的画面呈现,再到用标准普通话配音,搭配简洁明了的宣传图片,详细介绍作品的文化内涵、制作工艺与收藏价值,让每一件作品都成为引人入胜的文化故事。同时,为潘奶奶打造专属“非遗名片”,整合作品特色、匠人联系方式等信息,便于在各类场景中高效传播。

实践队以建立长效帮扶机制为目标,重点开展村民易学实用的技能培训。通过将普通话教学与生活场景相结合,确保村民能够快速掌握并实际运用所学技能。一方面,面向村干部群体开展系统性视频剪辑技能培训,通过理论讲解与实操演练相结合的教学模式,从拍摄构图、素材剪辑到普通话解说词撰写等环节进行全方位指导,切实提升村干部运用新媒体技术宣传推广当地特色资源的能力。另一方面,针对村民日常交流需求,精心编制《苗寨生活通》推普手册,创新采用“一对一发音纠正”和“情景对话演练”等互动教学方式,有效提升村民普通话应用水平,助力其改善对外沟通效率。

本次实践活动以语言赋能乡村振兴为核心理念,通过借鉴成熟电商助农模式,重点突破制约当地特色产品外销的语言沟通障碍和非遗技艺传承的数字技能短板。实践队将持续完善帮扶方案,着力提升稻米、织锦等传统产品的市场竞争力,帮助村民拓宽增收途径,推动传统技艺借助数字经济实现创新性发展和可持续传承。(文/徐颖、张莹 图/“益路黔行,语润苗音”实践队)