在古城的晨光里,一座承载着千钧之力的金陵建筑静静伫立——渡江胜利纪念馆。它诉说着多年前那“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。”的辉煌历史,那些斑驳的实物、泛黄的信笺、未寄出的家书,最终都凝结成红色的信仰与民族自豪。

渡江胜利纪念馆的陈列物向我们展示了细节里的生命重量。留存的粗布麻衣摞满了缝补的补丁,传递信息的电报稿手写上的字迹褪色,不断修改的手写歌词稿,当视线不断掠过那些陈列物,历史突然不再是教科书上冰冷的文字,而是无数普通人用血肉之躯铺就的信仰之路。

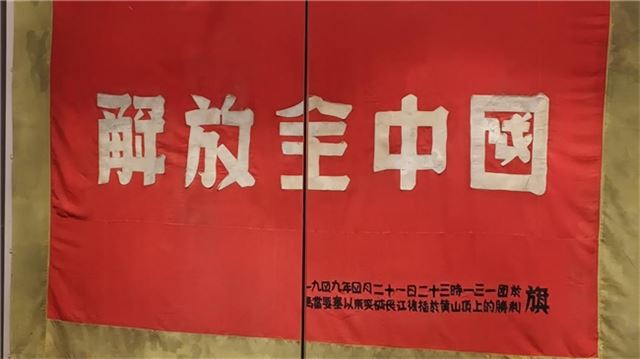

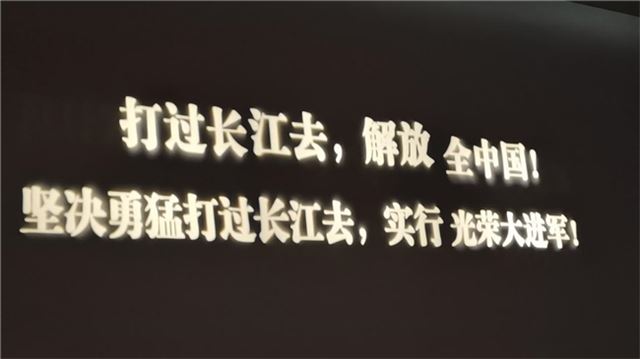

展厅中“打过长江去”的文字如战鼓擂动,苍劲有力。驻足其间,恍若听见先辈呐喊穿越时空,看见他们挺立的脊梁刺破苍穹,他们呐喊着“打过长江去,解放全中国!”。那一句话振聋发聩,一瞬间产生了时代的共鸣,回响着先辈的殷殷期盼,也回响着时代人民的震撼。

移步换景间,历史的维度逐渐丰盈——纪念馆中的每一幅照片,勾勒出英雄的身影,也铭刻下英雄的事迹。画面上,人民解放军高举旗帜,在船只上吹响前进号角,以英勇之姿仰首向前。也有画面记录人民解放军创造的单人渡江木架,记录人民解放军以“洋油桶”作为浮水器材......照片给了我们更直观的感受,也能够让人们去感悟。每一个人都能参与到情景之中,每一个人都变成了历史长河的见证者。

走出纪念馆,眺望江水,细雨淅沥,江风拂面。回望这座镌刻着民族记忆的建筑,忽然惊觉它所承载的远不止枪林弹雨的硝烟——那些泛黄的信笺、磨破的布鞋、斑驳的船桨,何尝不是最鲜活的文化密码?展柜里战士未寄出的家书,笔锋间流淌的不仅是乡愁,更是一个时代特有的书写美学;渡江木船上留存的深浅不一的凿痕,是工匠留下的印记,既是实用主义的智慧结晶,更是革命浪漫主义的物质载体。

蓦然忆起馆中那“千帆竞发”的照片画面——数千万的帆船在江北人民的支持下,在西起湖口,东至江阴的千里战线上,百万雄师分三路强渡长江,排山倒海之势完美展现出了人民个体的无尽勇气。或许,真正的史诗从不排斥人间烟火,宏大的革命叙事恰恰生长于鲜活的文化土壤。那些被岁月淬炼的英雄气概,终将在新的世代里化作文化基因,滋养着民族的精神原野。

离开时特意带走一枚纪念馆文创书签,正面印着"打过长江去"的豪迈标语,背面却是细腻的水墨江南。刚柔并济的设计恰似历史给予我们的谆谆教诲:铭记不是为了延续仇恨,而是让文化的火种照亮前行的路。此刻江风送来悠远的鸣笛声,恍惚间听见历史深处传来浑厚的回声——所有的波澜壮阔,终将沉淀为文明的长河奔涌向前。

当你下次漫步南京古城,不妨走进这座精神殿堂,让历史的回声唤醒血脉中的红色基因。