校园霸凌防治如何破局?大学生调研团队用数据说话

湖杭地区8校调研显示:95%学生遇霸凌首选求助师长,网络霸凌成新痛点

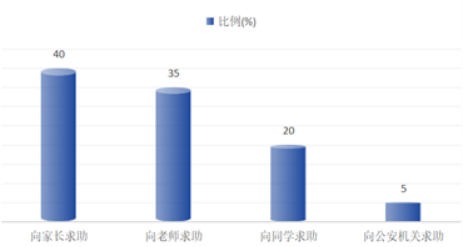

“每10个遭遇霸凌的学生中,9人会向老师或家长求助,但仅有1人选择报警。”这是浙江水利水电学院“护翼行动”团队在湖州、杭州8所中小学发放400余份问卷后,得出的关键结论之一。数据显示,传统肢体霸凌占比下降,而网络嘲讽(38%)、社交排斥(29%)等“隐形伤害”正成为校园安全新威胁。负责人金子琳指出:“这些‘不见血的伤口’更难被察觉,却可能造成更持久的心理创伤。”

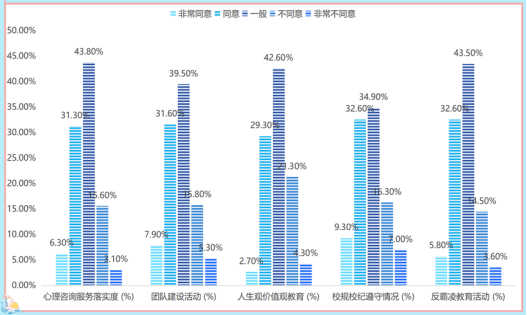

学校维度:防护网初步成型,但需补足“隐秘角落”

调研显示,72%学生认可学校心理咨询服务,64%认为反霸凌教育“很有帮助”,但仍有26%学生表示“遭遇霸凌不知如何求助”。在杭州某中学的案例中,一名学生在问卷空白处写道:“他们把我的作业本扔进厕所时,走廊监控刚好坏了。”团队发现,放学后无监控区域、网络社交群组等监管盲区,正成为霸凌高发地。组员黄力伟建议:“除了硬件升级,更需建立‘校园安全情报员’制度,鼓励学生匿名报告异常动态。”

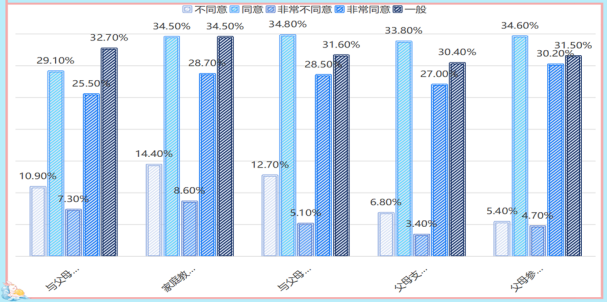

家庭维度:亲子信任度高,但危机应对能力待提升

数据显示,83%学生认为“父母愿意倾听烦恼”,但遇到网络暴力时,仅35%会主动告知家长。在焦点小组访谈中,初二学生小雨坦言:“妈妈总说‘被骂就关机’,可他们换小号继续骂我怎么办?”调研团队发现,67%家长对网络霸凌应对措施认知模糊,部分家庭甚至将“取侮辱性外号”视为“孩子间的玩笑”。

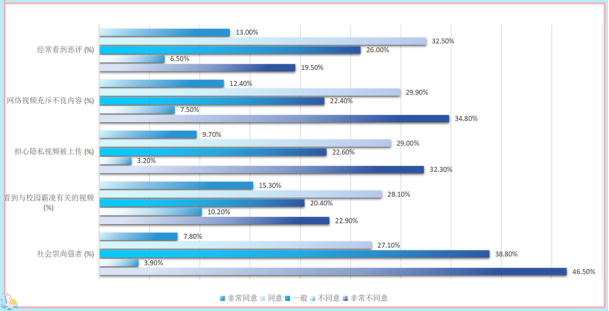

网络维度:每2名学生就有1人遭遇“数字暴力”

触目惊心的数据显示,51%学生近半年收到过恶意评论,34%担忧隐私视频被泄露,29%曾在社交平台目睹霸凌视频传播。“一条点赞过千的恶评,可能摧毁孩子的社交自信。”更值得警惕的是,22%学生认为“网络骂战不算霸凌”,折射出认知偏差。团队正联合平台开发“青少年防护模式”,拟对敏感词实施触发式预警。

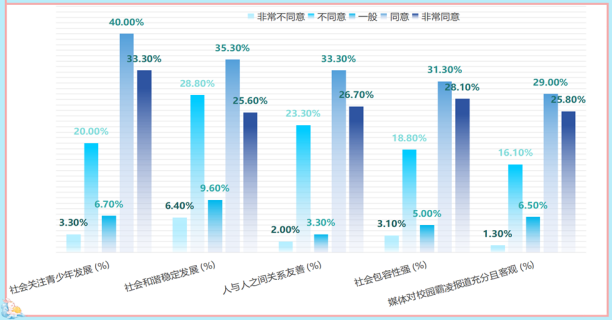

社会维度:性别差异淡化,环境因素成主导

传统认知中“男生更易施暴”的刻板印象被数据打破:40%受访者认为霸凌与性别无关,施暴者中女生占比达42%。“比起性别,我们更需关注‘弱势标签’。”团队负责人指出,转学生(57%)、特困生(48%)、体貌特殊者(63%)更易成为目标。在湖州某民工子弟学校,团队发现“口音歧视”发生率是城区学校的2.3倍,揭示出地域偏见对校园生态的侵蚀。

“数据不是终点,而是行动的起点。”团队指导教师透露,调研报告已撰写完毕,其中关于“将网络霸凌取证纳入学校安全教育”“设立校园心理急救热线”等建议获积极反馈。这份用400余份问卷编织成的防护网,正从纸面走向现实。