为深入贯彻国家乡村振兴战略,积极践行广东省“百千万工程”部署,广州职业技术大学现代物流学院“冷智先锋”实践团于2025年7月8日起奔赴兴宁市叶塘镇,开展为期一周的广东青年大学生突击队青春建功行动。

兴宁市是粤东北客家文化名城,当地独具特色的兴宁肉鸽产业凭借40余年的养殖积淀,已成为国家地理标志保护产品。“冷智先锋”突击队,聚焦特色“兴宁鸽”产业,围绕技术、品牌、直播和文化科普等方面展开服务,激活特色产业新动能,全力打通兴宁鸽“从田间到云端”的振兴链路,为乡村振兴贡献青春力量。

Part 1:技术攻坚破痛点 冷链护航产业链

实践团首站前往金绿集团生产基地开展专项调研,与企业负责人、生产中心总监、肉鸽养殖技术人员进行深度访谈,共谋鸽业智能化升级新路径。同时深入养殖基地和生产一线深度走访、调查和数据采集,了解到“调度难、温控难、溯源难”,是生鲜鸽肉运输的三大‘卡脖子’难题,此外冷链储存能耗高,用电成本高也成为企业痛点。

实践团成员在导师的专业指导下,制定了四大技术方案,并开展实践,撰写研究报告:采用车辆全程可视化监控系统,智能调度让车辆“看得见”;运输过程全程可视化温控管理,让冷链“稳得住”;区块链溯源让品质“查得清”;相变材料蓄冷技术,在夜间电价低时段蓄冷,日间释冷,让能耗“降得下”,为企业构建“降本 提质 增效”三位一体的可持续发展路径,助推兴宁鸽产业数字化转型。

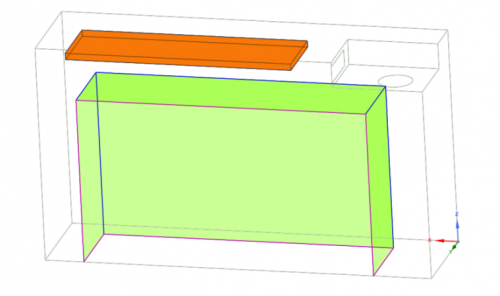

图为相变材料供冷冷库设计方案模型图

Part 2:文创焕活文化韵 IP赋能品牌升级

“冷智先锋”实践团以兴宁特色产业为灵感,设计出萌趣IP形象“宁宁鸽”,融合客家传统纹样与现代潮流元素,为品牌注入文化活力。围绕这一IP形象设计,衍生出徽章、钥匙扣、贴纸、表情包、兴宁美食地图等系列文创产品,并通过立牌、帆布袋等实用载体,将客家文化与日常生活巧妙结合。

图为自主设计IP形象:宁宁鸽

实践活动期间,“冷智先锋”团队还深入叶塘镇鸭池村童心港湾开展社区课堂知识科普活动,精心设计了一系列特色课程:宁宁鸽IP形象绘画,让孩子们在创作中学习客家非遗文化;以趣味实验和小游戏,生动地科普冷链物流知识,让科技与传统文化在欢声笑语中交融。通过生动的图文视频展示,演绎鸽类生长奥秘、冷链技术原理及兴宁文化故事,让传统文化“活”起来。

课间,小女孩小美专注地画着心中的“宁宁鸽”,她纯真地说:“希望兴宁鸽能带着我的画飞出家乡,让更多人看到兴宁的好山好水,尝到我们的美味鸽子!”这句童言让队员们更加坚定了助力兴宁鸽产业发展的决心。今日播撒在孩子心中的产业种子,终将长成支撑乡村振兴的参天大树。

Part 3:直播助农添活力 品牌增值赋新能

为了让这深藏粤东山区的文化瑰宝与优质美味被更多人知晓与品味,“冷智先锋”实践团深入兴宁生态鸽场与产业一线开启“青春助农・鸽出兴宁”现场直播,真实展现兴宁鸽的生态养殖环境。主播们热情介绍鸽肉特色与客家文化,高喊“321上链接!”,将新鲜现发的兴宁鸽通过冷链直达全国。

2小时的直播吸引超5000人次观看,成交额突破3000元。实践团通过直播带货与文化宣传,让兴宁鸽飞向了全国,也让兴宁的乡村振兴事业迈出了坚实的一步。

Part 4:专场汇报,校企共探鸽产业冷链升级新路径

7月中旬,广州职业技术大学校长马仁听、副校长吴强率现代物流学院党总支书记童丽、珠宝学院党总支书记高凌俊、党委办公室副主任钟燕辉、团委副书记缪志波赴梅州兴宁市开展“双百行动”工作调研,前往叶塘镇金绿集团参加“冷智先锋”实践团专场汇报会,兴宁市委办副主任林可、金绿集团董事长陈伟波,以及冷智先锋实践团师生共计20余人参会。

现代物流学院副院长、实践团指导老师孙颖荪介绍团队围绕“兴宁鸽”特色产业,通过产学研深度融合,助力特色农产品冷链物流技术升级,为乡村振兴贡献职教力量的情况。实践团指导老师潘婧璇、丁普贤从组建背景、调研目标、实施方案三个方面介绍项目阶段性实践成果。随后,三位学生代表分别汇报各自小组在实践过程中的心得与感悟。

政校企三方与会人员就如何找准切入点,继续深化合作进行交流。现场还举行校“大学生校外实践基地”及“广职大——金绿绿色冷链工程技术研究中心”授牌仪式。马仁听对“冷智先锋”实践团的调研成果给予了高度评价,并指出调研实现了“三个结合”的突破:一是专业教学与产业需求深度融合,二是课堂教学与生产实践有机衔接,三是创新思维与实际应用紧密结合。希望师生团队充分发挥技术优势,践行学以致用校训,用实际行动践行青春使命。

Part 5:智链客乡产教融合新篇章

广职大“冷智先锋” 实践团深入兴宁,以 “科技 + 文化 + 电商” 三链融合模式赋能兴宁鸽产业,通过智能冷链破解运输难题、客家文创 IP 提升品牌价值、云端直播打通产销链路,形成可复制的乡村振兴服务方案。

未来,学院将依托冷链物流技术与管理专业,加强校企合作与产学研融合,拓展学生实践平台,推动专业实训从校内延伸至企业,全面提升学生专业能力。现代物流学院青年将持续助力乡村振兴,成为乡村建设的坚实助推者。(通讯员:潘婧璇 丁普贤)