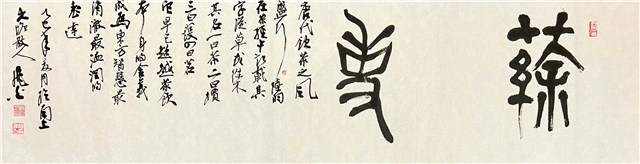

胡飞白,字如其人,飞白处见风骨。五岁执笔,卅载临池,将晋唐气象点染茶汤:自度《茶事诗》十一首,复以手书成卷,诗、书、茶三昧同参,墨痕犹湿已带茶韵。其诗,于"钟声跌碎青石阶"处见笔势;其书,在渴笔飞白间存天真。案牍劳形,化砚池止水;尘嚣扑面,入茶烟淡墨。展卷时:字里叶脉与初沸茶烟相吞吐。观者品诗、啜茗、赏字,舌尖涩意与胸中清凉,俱在一息。飞白之艺,是退后半分的从容——许诗自语,容墨自香,留岁月在空白处沉吟。

(飞白 《茶事》 138x35)

茶事(一组)

诗/飞白

1,陈皮茶

初春不是刚过么,到处弥漫隐火

像烧焦的土地,灰烬里埋伏废墟的音调

晚风一点点细密地蔓延过来

说话的螃蟹,靠近沙洞

潮水倾覆。这茶汤给人莫名慰藉

琴键近旁

有人侧耳倾听,“人这一生难在认识自己”

裹在皮囊里痛苦翻滚,浸泡

一个头顶黄格子鸭舌帽的老男人突然闯进来

语言谦和,开明。说到大洋彼岸的生活

不时喝一口陈皮茶

我看到那粗糙的皮肤上

布满裂纹。像极了细小的陨石坑

作出世间仅有一次的盛大展览

(飞白 《茶汤给人慰藉》 35x138️)

2,临竹居饮茶纪事

落地窗外竹林茂密

十年,更久的时间线索

朝虚妄处延展

茶的清芬,从铁盒子里漫出

沸水控制在八十度

或更趋清冷

我们可以茶代酒

也根本无需借助其他介质进入交流

语言保持自身分量。雨水季节

说着隐秘白莲小楼修葺与重构,旧友新朋隐没其间

众人尽情执杯,执我和你

一首诗越接近诗学就越趋近于古老的透明

3,春分日茶事

影子忽然明亮了几分

阳光透射进来,带有某种节律

毫无征兆地自我排遣

它细密、虔诚,几乎欲言又止

就像窗台前长久出神的你

望着向同一个方向。有几盆花

总会忘记浇水

任由干瘪、萎缩,毫无生趣

而散落的靠枕不规则也无所归依

习惯了的事不会轻易再去更改

哪怕是潜意识里

就达成了的

你知道我在说什么,那便是什么

一只手,习惯顺势搭在另一只上面

阴雨过后即晴明

——大中午的,我又开始泡玫瑰花茶

它们让我变得明艳且饱满

无法描述的过程中,衰败将至

真的,我们等候这一刻已多时

当低微的困意袭来

当一切都变得忘乎所以

4,“清芬”题图

素色兰花正长袖善舞

多少年来

独乐乐,不喜喧闹

“纤指若兰”,说的是人与自然的关系

石缝罅隙里自叙,舒展,饮茶

像个从来没打开过的梦境

人生皆怀抱盲盒

只等缤纷殆尽

布满裂缝和虫洞

——整个午后,我们满目苍翠

雨,停在了枝叶凋亡前一秒

5,茶语

一叶茶

翻江倒海

不动声色地来见你

比如水仙

里的一句偈语

牡丹中

半轮清月

还有被闹市

遗落的松子

白茶与龙井

丢失睡眠

与荒芜的冥想

语言化身溪水

覆盖彼此

我们穷尽想象

也料不到

茶汤沉淀的密语

灯火深处皆为断崖

小心试探——

有人攀登暮云和天梯

有人彻夜唱和

抖落宽阔而高悬的秋深

6,泡茶之困

茶困守纱袋里

混为一谈的,还有其他配料

经受九十度以上沸水的

高温、窒息。一座封闭之城在我手里翻腾

流出血,终生有包藏的阳光,雨水

滋养自己。口舌咸淡,亦充斥无可辩驳之苦

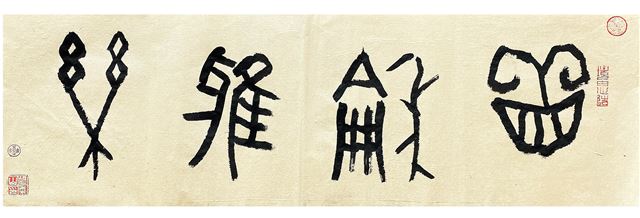

(飞白 《祥和雅乐》 30x115️)

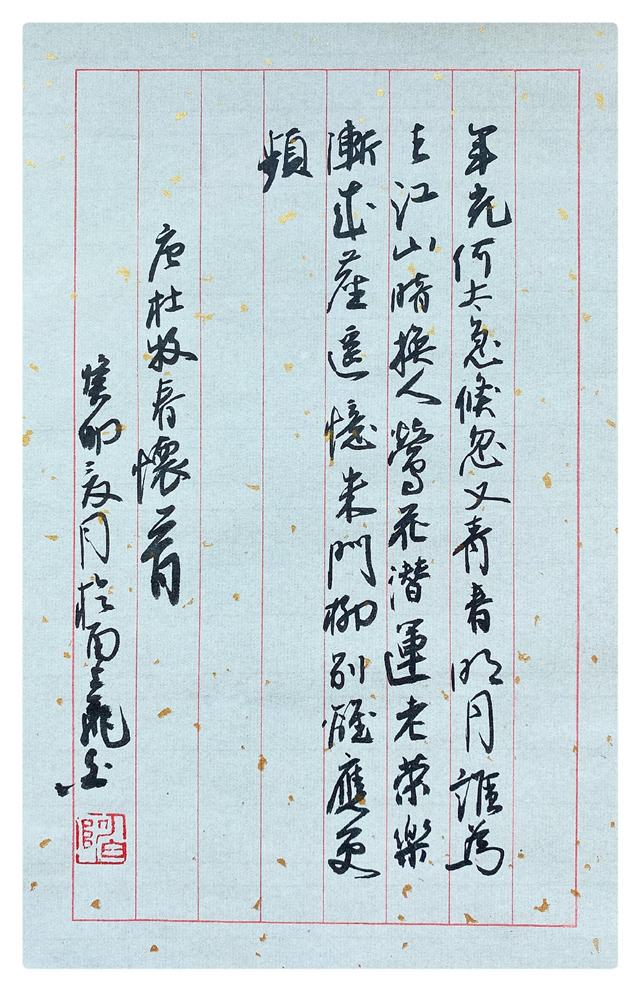

(飞白 《杜牧春怀诗》 20x26)

7,梅家坞·原研斋——寻茶韵小记兼寄面面

茶园,果园,拥挤成片的鸟声

在清薄的晨雾中寻见自己

103路沿途都便被竹林重重围困

陌生的傍晚,芒鞋已陷入陌生的棋局

每跨出一步,都会惊动四围的绿色

它们极尽羞赧、持重

它们无有来生、愧意

四月裂帛。我和你可缓缓牵手

五月织锦。你终将我浅浅埋葬

我的心旌摇摇摆摆

经过小牙坞时说起这漫山的植被

没有站台的公交车站、湖心的一道背脊

——像是和风轻扣齿尖

山中传来三两声犬吠

略带唐宋遗民的音讯

它们从不杂沓。黑暗中,逐溪而来

可惜就这么恍惚已入仲夏

你的衣裙摇摇摆摆

还没来得及聊起窗外久违的茶事

人间的苦、体内的铁锈

以及那些被残梦诞下的鱼虫鸟兽

8,初冬过茶林

还是同一片枯草地

布满初冬的盛大仪式

有人席地、煮茶,把散落的枯枝抛向远方

夕阳里,云层和晚霞偷偷纠缠

气味萦绕在樟树周围

多么繁重的工作,此时已尽数散去

蒿草蛰伏足踝

橘黄色的季节正悬挂着

坡地上,孩子与萧瑟同处一境

那种自然的萌动,潮水拍击心扉

没有人可以觉察这些事物

没有人可以说出这些事物

9,这么好的秋日,闻茶香

林间步道上行进

仿佛在绿波的海浪中摇摆

风吹过来

——茶香似有若无

缥缈孤鸿。与光影搅和在一起

保持细微的歉意

已是枯色遍野

但脚步依然轻缓

深绿已几乎不见

土黄,柠檬交替着发出呼吸

平静的日子还有什么

可以值得兴奋的

那些浅薄的浮尘终究散去

你们十指交合

锚链相扣

听内心每一首赞美诗

无声落进草丛里

林深时见鹿

林尽时见你

10,苦姜茶记

故事的开始往往带有宿命

炉火因为享受孤独

就要再次红起来——

你从来没见过的那种彻骨和疼痛

黄叶,昨日和今天

是默契的。身体和灵魂

需要来一次大交合,在空中

在密林,在金黄的胴体上

毒辣箭簇攒动

——我们离开彼此太久

昨晚,喝到苦姜茶,我有了几分微醉

那些正在聚集的幅员辽阔

仿佛舟在雾中行。所有结了籽

没结籽的鸢尾都在说出真相

我想你也势必这么认为

那就太好了

既然如此,白云已毫无瓜葛

它是清白坚定的

它是赋形者。你应该也是

远方的远方还有白云从容飞渡

除此之外,每个词都缄默而自足

像一群从未离家出走的雏菊

11,接四月六日临竹居对话,回俞师

诗能有什么目的。建筑自己,或者异变另一个物种

把它写下来,用尽力道,或不费吹灰之力

让看得见的人再一次认识它们,从间隙的孔洞中涌入

——窄门啊,你何时才会合上?潮湿阴冷的江南

到处都有无家可归的人,他们把肉体修补,再弃置

独留灵魂淋着雨,在水洼低地中徜徉

诗能有什么目的。文字的囚笼,大片渔网无形落下

毫不相干的秘密串联在一起,总有痛苦闪耀

所有战争,瘟疫,洪水,地震,波及蹊跷的历史

以及永恒不变的死亡与新生

就像那天我们喝新茶时谈到诗的形式问题,短句,分行

干脆无所顾忌的舒展与捆缚都不是

值得作者惴惴不安的幻觉。林中鹿驰奔,高高跃起

阴影留在针叶林上,那是真身,诗眼

一块琥珀凝结的断代史

诗能有什么目的。眼下的茶汤总会自然冷静下来

品咂的人,不止于你和我。一支笔的想法按耐不住所有分歧

正如枝杈高悬碧空,那是印痕和吻的光斑

这世界不缺非虚构,唯独感受或表达,可以超出此边界

探讨它们,存在与否并不最佳,去写出其中的沉潜

酒与茶之间的微妙关系,言谈中,抚触的力量

最后承认,某种诗会不期而至,正像时间翻折回旋

它天然的轻巧,往往暗含多少雷霆的警醒与希望

(胡飞白 2021年)

评飞白《茶事诗一组》

文/俞强

飞白的诗能深入生活内部,注重通感,通过一瞬间的感觉,将诗句的镜头深入,充满细腻,跳跃,自然而又意外、内美而具有张力,善于运用意象呈现诗意与直觉,将日常生活与场景置于自己的密码系统中,善用“意动用法”,将意象之间的神秘联系,在表现、自由与节制之间找到内在的默契。

这一组诗以茶或喝茶与茶有关场境为载体,揭示了他对生命奥义和诗歌深渊的勘探,乃至对时间与存在的探寻。因囿于篇幅,现撷这组诗中的《陈皮茶》《清芬题图》《茶语》三首,作文本的细部阐释,其他几首均为简评。

这首题为《陈皮茶》的诗,不按常规思路来写作为本体的题意,而是绕过这一切,写了一个喝茶的场景,时间,刚过初春,到处弥漫隐火,像烧焦的土地,有着焦灼感。且糅杂着沉闷,压抑,衰败,虚无的感觉“灰烬里埋伏废墟的音调”“说话的螃蟹,靠近沙洞”从生物学角度,来理解这句话,螃蟹靠近沙洞,它们会在潮水退落时出洞觅食,潮水来临前返回洞穴并举螯示意。正当场景被引入潮水倾覆的至暗时刻,突然笔锋一转:“这茶汤给人莫名慰藉”。

原来前面的场景铺垫和隐喻的运用,都为了引出这句,这茶汤就是陈皮沏的茶了。接下来场景延续,茶室里放着一台钢琴:“琴键近旁 有人侧耳倾听”,也可以理解成喝茶的感觉,就像品味一首钢琴曲,突然跳出这一句:“人这一生难在认识自己”,还有接下去的这一句:“裹在皮囊里痛苦翻滚,浸泡”,把煮茶,泡茶和人生的痛苦煎熬结合起来了。这时:“一个头顶黄格子鸭舌帽的老男人突然闯进来语言谦和,开明。”戴鸭舌帽的老年人通常被描述为安分守己但固执,而突然闯入的行为与之形成反差,并且“语言谦和,开明”说到了“大洋彼岸”的生活,像哥伦布发现的“新大陆”,使低暗的光线有了亮色,充满了希望之感。这时候,笔触又点了一下,这位老人还“不时喝一口陈皮茶”,由此才发现他才是这首诗的主角,他可能历经磨难,饱经沧桑:“我看到那粗糙的皮肤上/布满裂纹。”他的丰富的生命经历和陈皮茶有异曲同工之妙,越泡越妙,越陈越香。他皮肤上的“裂纹”与“细小的陨石坑”发生了联系:“像极了细小的陨石坑作出世间仅有一次的盛大展览”,人的生命经历甚至是伤痛的记忆,虽然平凡或微小,而"盛大展览"则代表辉煌的瞬间。这种反差暗示生命中的微小痕迹因独特性而具有震撼力。"仅有一次"强调经历中的生命与生命中的经历不可复制的独特性。同时,强调个体在偶然性中主动赋予存在意义的可能性。

至此,所有的诗句整体呈现出一种存在主义美学:将生活的苦难,转化成生命的财富,既承认“灰烬”“废墟”的必然性,又通过诗性语言完成对苦难的超越性解读。总之,所有句子和题目“陈皮茶”碰撞,呼应,激活,在共时互动和相互生发中,获得更广阔更绵长的意味。

《“清芬”题图》则是写挂在茶室里的一幅水墨兰花图《清芬》,这首诗简练,含蓄,妙妙数语,就构勒出这幅画里兰花“长袖善舞”的形象与内涵:“独乐乐,不喜喧闹”。画中的兰花衬托了茶室的清幽,喝茶人的脱俗,以及人与自然的关系:“石缝罅隙里自叙,舒展,饮茶 像个从来没打开过的梦境”,安于一隅,就像兰花一样在石缝罅隙里独自静好,伸展叶子和花蕊,自言自语,而喝茶的人,在此休憩,会友,交心,“像个从来没打开过的梦境”,这句话通过比喻手法表达了对未经历的领域的描述,暗指反思和探索的必要性,可以将内心的追求不断深入到新的境界。

“人生皆怀盲盒”这句,巧妙地将当代流行的盲盒文化与生命体验相融合,既揭示了生活的未知性,也暗含了对待命运的智慧。这种隐喻通过不同维度的诠释,构建出充满张力的认知体系——既有对无常的坦然接纳,也有对美好的主动追寻,更蕴含着超越表象的精神觉醒。“只等缤纷殆尽布满裂缝和虫洞”,当天老地荒,很久以后,当历经漫长的一切,符号化的时空总会将这样一个诗意的瞬间停格,留在永恒的过程中:这天“整个午后,我们满目苍翠/雨,停在了枝叶凋亡前一秒”,我们眼里和内心都饱含着蓬勃的生机,像兰叶一样苍翠欲滴。让内心的自由和愉悦逾越凋零和荒芜,尽情绽放,用经历中的瞬间赎回精神中的无限。

这首《茶语》写茶与人之缘,将茶拟人化,以简含丰,融合了多重佛家偈语的意境,其寓意可从以下几个层面解析:"牡丹中半轮清月",此句与楹联"邀半轮明月看经"相呼应,以残缺的月相隐喻世间无常之美。牡丹象征富贵繁华,而半轮清月则代表超脱物外的禅观视角,暗示在世俗绚烂中保持澄明本心。"被闹市遗落的松子",则化用禅宗"空山松子落"的意境。松子本属山野,在闹市中被遗落,既象征现代人遗失的自然本性,也暗喻"心是主人身是客"的修行态度——尘世喧嚣中仍可保持如松子般的清净本真。

诗中的“水仙”、“牡丹、“松子”构成"色尘"与"法相"的辩证:清风明月本是色尘,但透过禅观可悟得"何非法相"。这种意象组合揭示"动静一如"的禅理——闹市与空山、繁华与清寂本无二致,关键在能否以"一片冰心"观照万物。这首诗与"平常心是道"的禅意结合起来:不必远离红尘,只需在牡丹繁华中见得半轮心月,于市井喧嚣里拾取一枚松子,便是"万境自如如"的心灵享受。

“我们穷尽想象/也料不到/茶汤沉淀的密语/灯火深处皆为断崖”。这句诗蕴含着丰富的隐喻和哲学思考。“穷尽想象也料不到"直指人类认知的边界。茶汤沉淀本是最日常的景象,却暗藏无法破译的密语,暗示表象世界背后存在超越理性认知的深层真相。与后面一句“灯火深处皆为断崖"构成尖锐反讽。灯火象征人类文明的光辉,但越是向光芒深处探寻,越暴露存在本质的虚无。这让人联想到海德格尔"世界之夜"的论述——技术文明照亮的世界反而遮蔽了存在的本真。

茶汤沉淀可视作禅宗公案:茶叶在杯中沉降的轨迹,恰似《碧岩录》中"万古长空,一朝风月"的意境。密语不在远方,就在当下凝视茶汤的顿悟瞬间,而人们却总在灯火辉煌处徒劳寻找。诗句呈现当代人精神世界的荒诞性:我们拥有信息爆炸的"灯火",内心却面临意义崩塌的"断崖"。

这种诗性表达的力量在于:它用茶与灯这两个最平凡的意象,构建起一个认知论的迷宫。读者既可以在"密语"中寻找东方玄思,也能在"断崖"里看见西方存在主义的深渊。诗句最终指向的,或许是所有求索者共同面对的终极悖论——越是执着于照亮,越可能错过黑暗中沉淀的真相。而最后仍然不放弃找到存在之真相的努力:“小心试探——/有人攀登暮云和天梯/有人彻夜唱和/抖落宽阔而高悬的秋深”,只是未知部分就像深秋的天,“宽阔而高悬”,与一个人小心而又寂寞的求索对称。

《临竹居饮茶纪事》一诗中,记事和时间的间隔与虚掷,茶的“清芬”使“我们可以茶代酒/也根本无需借助其他介质”。“雨水季节说着隐秘白莲”寓意纯洁与超脱,暗喻低调内敛的纯洁,以及重生与坚韧,或不被世俗察觉的精神境界。通过内在觉悟将精神之楼“修葺与重构”乃至“一首诗越接近诗学就越趋近于古老的透明”。《春分日茶事》,是写春分日喝茶的感觉,通过忽然明亮了几分的“影子”和阳光,仿佛潜意识与意识正在对话,“你知道我在说什么,那便是什么”,泡玫瑰花茶”“让我变得明艳且饱满”而后“当低微的困意袭来/当一切都变得忘乎所以”。《泡茶之困》,这是一首短小精悍却意蕴丰富的现代诗,通过茶袋泡茶的日常场景,隐喻了生命在束缚中的挣扎与自我救赎。在《梅家坞·原研斋》中,我们可以看到以细腻的意象和隐晦的情感流动,构建了一个介于现实与超现实之间的茶山秘境。其文本的魅力在于其精致的矛盾性——用最清雅的笔触书写最浓烈的存在之痛,将茶道美学转化为生存哲学的隐喻。它延续了古典山水诗的精神脉络,又以现代主义的碎片化叙事重构了人与自然的关系。《初冬过茶林》则呈现出一幅当代人寻求精神栖居的生动图景:“坡地上,孩子与萧瑟同处一境那种自然的萌动,潮水拍击心扉”,孩子带来的萌动,就像潮水拍击心扉。在冬天,孩子就是春天,就是希望。“盛大仪式”,是送别或者迎接。"同一片枯草地"超越了自然景象的简单再现,成为承载现代人复杂精神世界的符号空间。它是神秘的,没有谁能够觉察并说出。《这么好的秋日,闻茶香》,是一首充满空灵与静谧哲思的现代诗,通过秋日林间的行走体验,在风中闻到了若有若无的茶香,将自然意象与内心情感巧妙交织,呈现出一幅流动的禅意画卷。在季节的衰变中感知永恒,在浮尘散尽后触摸存在的本质。《苦姜茶记》,本身就是一剂苦姜茶,初尝辛辣,回味甘醇。它通过炉火、黄叶、苦茶、白云、雏菊等意象的精心编织,完成了一次诗性的终极思考。当我们在字里行间感受到那种"彻骨和疼痛"时,或许也正享受着与诗人相同的、孤独的精神快感。

最后这首《接四月六日临竹居对话,回俞师》,以三重"诗能有什么目的"的叩问为骨架,构建起一个关于诗歌本质的深邃思考空间。“建筑自己"与"异变物种"的悖论性过程,暗示诗歌既是自我建构的容器,又是突破常规的变异体。诗歌的真谛在于超越"非虚构"的藩篱。茶汤冷却的自然意象与"枝杈高悬碧空"的蓬勃张力形成对照,暗示诗歌既是沉淀的结晶,又是生长的生命体。"文字的囚笼"与"渔网",揭示其既束缚又捕捞的双重特性。诗人敏锐地捕捉到诗歌串联"毫不相干的秘密"的魔力,让战争、瘟疫等人类集体创伤与品茶谈诗的日常场景产生奇妙的化学反应。这种处理方式使真实与虚幻的边界在诗行间变得模糊。"窄门"意象的运用尤为精妙,既指向创作通道的逼仄,又暗喻逼仄是打开精神更高层面的必然前提。最终将诗歌的降临比作"时间翻折回旋",道出了艺术创作最本质的悖论:那些看似轻盈的诗句,往往承载着最沉重的生命体验与最炽热的希望。全诗以思辨为经,以意象为纬,织就了一幅关于诗歌本质的锦缎,却负载着丰富而沉重的信息,体现对诗性追问与超越。

飞白的诗给我以震撼,在普遍关心或崇尚物欲的年代里,为我们提供了如此沉静,澄明,甚至深邃的内在风景。面对媚俗与浮躁的世象纷扰,却独自沉潜在存在与虚无的内部,向尘嚣展示了“独处”的力量,沉静的力量。这使我联想到特拉克尔“壮丽的沉默”。和这位奥地利诗人一样,飞白的许多诗也喜欢用意象呈现诗意与直觉。 他将日常生活与场景置于自己的密码系统中,有些诗只有同样沉静的心灵才能破译。他善用“意动用法”,将意象之间的神秘联系,在表现、自由与节制之间找到内在的默契。

我并不是说飞白的诗已达到与特拉克尔媲美的境界,但后者过于忧伤与黯然,飞白的回忆与内省,虽也时常透出一缕淡淡的忧伤,显然多了一种暖色与亮色。这从他对幼小的女儿不吝篇幅,并当作意象和隐喻来写之中,可见一斑。这是他对不尽人意的人生与世界保持温情的理由与支撑,更是对人与世界相遇时坚持原则与勇气的肯定与致敬。这大慨他的诗有与生俱来的中国传统文化基因有关,善于以“隐者”之心,过滤尘世的纷乱与内心的漫漶,以“道”或博大的“心”容纳一切。

飞白的诗,无论内涵与形式,词与物,能指与所指以及某些方面的不足,还有许多可说之处,囿于篇幅,就不展开了。

(胡飞白 2019年)

【作者简介】

飞白,别署大塘散人,70后,浙江慈溪人。幼承庭训,沉浸浓郁,五岁随从父亲学书临帖,研习诗文书法,几十年笔耕不辍。后专注于中国现代诗歌创作、诗歌及当代影视类文艺评论。诗歌作品获第六届(中国)徐志摩诗歌奖、首届浙江省诗歌双年奖提名、第二届宁波文学奖等。曾参加《诗刊》社第35届青春诗会。已出版个人诗集《失语集》《无物之阵》《活着若无不妥》等三部。诗作散见于国内多种文学刊物,并入选多部诗歌年选专辑。其书法作品相继应邀在宁波美术馆、陈之佛艺术馆等各级展厅展陈。现供职于宁波市级机关。