《诗经》有云:“如月之恒,如日之升。”青春之道,贵在恒常之光;健康之基,始于科学之识。艾滋病,这一自20世纪80年代起便席卷全球的公共卫生挑战,至今仍在悄然侵蚀着无数年轻生命。联合国艾滋病规划署(UNAIDS)2023年报告指出,全球每年新增感染者中,15至24岁的青少年占比高达31%。而在中国,国家卫健委发布的《2022年全国法定传染病疫情概况》亦显示,青年学生群体中的艾滋病病例呈逐年上升趋势,性传播已成为主要途径。道听途说及获得的碎片化信息更是为艾滋病蒙上了神秘而危险的 “面纱” ,使艾滋病被严重“污名化”。

面对这一严峻现实,江苏师范大学杏林红丝带志愿服务队以“防艾不防爱”为核心理念,走进徐州多所中小学,开展系列校园宣讲活动,试图以科学之光照亮青春盲区,以人文之温消解偏见寒霜。

在徐州高级中学的高三课堂里,一场关于“Understanding AIDS and Building Health Defenses”的主题宣讲悄然展开。志愿者们并未急于灌输知识,而是以真实案例为引,讲述一位因输血感染HIV的高中女生如何在误解与孤立中重拾尊严的故事。《柳叶刀》2018年一篇关于艾滋病污名化的研究所指出:“社会排斥比病毒本身更致命。”在“偏见粉碎机”互动环节,学生们亲手撕碎写着“共用餐具会传染”“感染者不能上学”等误解的卡片,仿佛也在撕碎内心的恐惧与无知。

而在星光小学的二年级教室里,防艾教育则以更温柔的方式开展。孩子们围坐一圈,观看一段专为低龄儿童设计的15分钟动画短片,随后通过“病毒躲猫猫”游戏学习“什么是艾滋病”、“如何保护自己”。当志愿者讲述一位感染HIV的小朋友如何被同伴孤立、又如何被重新接纳时,一个扎着羊角辫的小女孩轻声问:“那我们可以给他写封信吗?”——童言无忌,却胜过千言。正如联合国儿童基金会(UNICEF)在《2020年儿童与艾滋病报告》中所强调:“早期教育不仅是知识的传递,更是同理心的播种。”

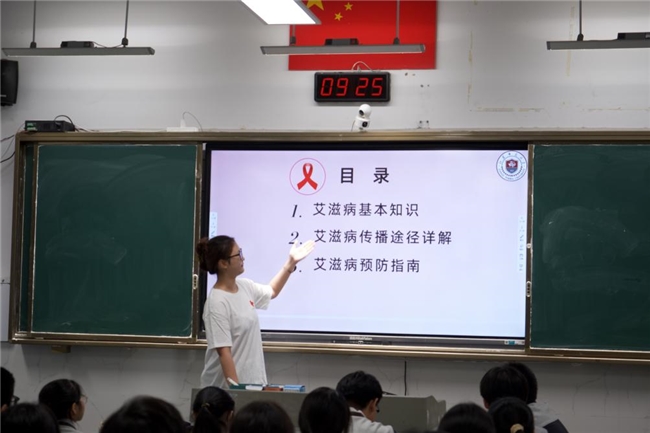

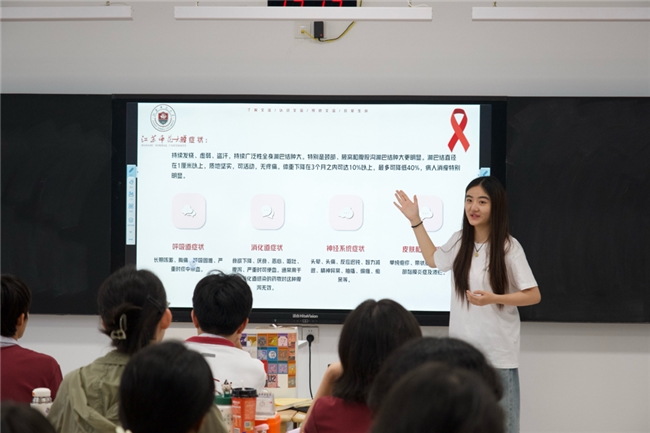

在徐州一中,高三(11)班的学生们已具备一定生物学基础,宣讲便不再停留于表面。志愿者们更希望同学们可以更深入了解艾滋病的防治工作,他们引用了《自然·医学》2021年一项研究,详细解释HIV如何通过攻击CD4+T细胞破坏免疫系统,并结合三个真实案例剖析性传播、血液传播与母婴传播的传播机制。听完了这些真实的案例,学生们顿时兴趣盎然,在“艾滋病离我们有多远”的讨论中踊跃发言,有人引用课本知识,有人提出社会伦理问题,宣讲不再是单向灌输,而是一场思想的碰撞,在此过程中学生们掌握了防艾知识、打破了认知偏见,将“防艾不防爱”的理念融入生活,正如教育家杜威所言:“教育不是为生活做准备,教育就是生活本身”。志愿者告诉学生们“你活着也让别人活着,不要歧视!”。活动尾声,学生们在“反歧视指纹墙”上按下彩色手印,签下名字,许下承诺。那一刻,红丝带不再是佩戴在胸前的冰冷徽章,而是连接人心的桥梁。

最后,杏林红丝带志愿服务队来到了中国矿业大学附属中学进行宣讲。《中国艾滋病性病》期刊2022年一项关于青少年艾滋病知识态度行为的调查数据指出:仅有42.3%的高中生能正确回答“蚊虫叮咬是否传播艾滋病”。在此基础上,宣讲聚焦于“认知转化”与“行为指导”,讲解安全用血原则、伤口应急处理技巧,并引导学生思考:“如果我们身边有感染者,我们该如何与他共处?”。

从稚嫩童声到青春誓言,从“什么是艾滋病”到“我们如何共处”,四场宣讲如一条隐形的红线,将不同学段的青少年串联成一条成长的轨迹。15分钟录播视频是科学的种子,在青少年心里种下理性的认知;“偏见粉碎机”是认知的利刃,打破名为“偏见”的墙;指纹墙是承诺的印记,推动艾滋防控得到重视;而红丝带,则是那一抹永不褪色的温情,拉进心与心的距离。

艾滋病防控不仅是党和政府的基本工作,也是社会各界的共同责任,需要全社会的广泛参与。江苏师范大学杏林红丝带志愿服务队所做的,不仅是知识的传递,更是一场关于“如何成为人”的启蒙。他们用科学驱散无知,用理解融化偏见,用青春的温度,筑起一道真正无歧视的防艾长城。

正如《礼记》所言:“仁者爱人,有礼者敬人。”防艾之路,终是爱人之道;青春之责,亦是敬人之始。未来,他们仍将前行。不为掌声,不为荣誉,只为那一句:“因为你们,我不再害怕。

作者:杏林红丝带志愿队

审核:戴冠