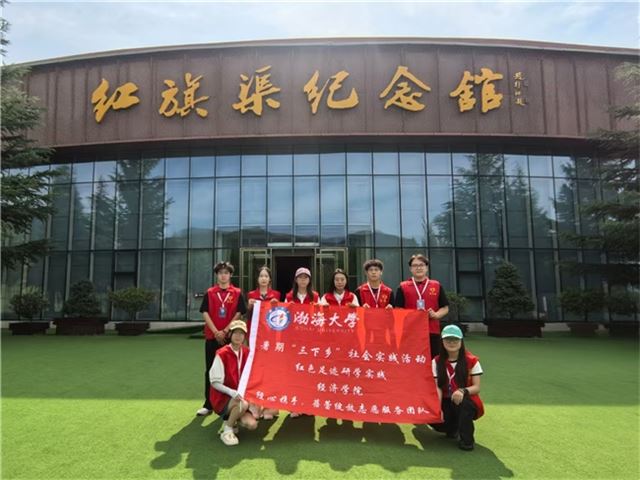

为学习、贯彻并弘扬关于爱国主义精神的重要论述,结合“青春赓续红色血脉工程”,渤海大学经济学院索瑜阳、刘孟琳、王天予、臧以琳、原夕燃、刘海钰、充盈瑜、王馨可8名同学组成了“经心携手,蓓蕾绽放”志愿服务实践队,于7月18日至7月26日在刘子芳老师的指导下前往河南省安阳市林州市开展了爱国主义教育活动。

实践团踏入红旗渠纪念馆,映入眼帘的是馆内陈列的一幅幅珍贵历史照片。这些照片定格了林县人民于悬崖峭壁间开山凿石的坚毅身姿。他们中,有的紧握钢钎,奋力敲击着坚硬岩石;有的肩挑重担,迈着坚定的步伐运送物资。照片里的他们,眼神中满是对美好生活的向往,以及为实现目标而不懈奋斗的决心。展柜中摆放的一份份文件,记录着修渠过程中的艰难抉择与坚定意志。从最初的规划设计,到施工时遇到的种种难题,再到面对困难时的坚守,每一处细节都让人深切体会到先辈们的智慧与勇气。那些陈旧的修渠工具,如铁锤、钢钎等,静静躺在展柜中,却似在无声诉说着当年的艰辛。在实践过程中,实践团与馆内工作人员进行了深入交流,进一步了解了红旗渠的修建背景。在那个严重缺水的年代,林县人民为摆脱干旱困扰,毅然决然地挑战大自然,用双手创造了奇迹。

走出纪念馆,实践团来到红旗渠核心工程之一的青年洞前。实践团成员站于青年洞前,抬头仰望那在悬崖峭壁间开凿而成的巨大洞穴,内心的震撼难以用言语精准表述。这座具有重大历史意义的洞穴,因由300名优秀青年组成的突击队全力开凿而得名。他们在极其恶劣、艰苦卓绝的环境下,凭借坚如磐石的顽强意志和英勇无畏的豪迈勇气,以百折不挠之姿克服了重重艰难险阻,最终成功打通了这条生命之渠。

随后,实践团走进青年洞。洞内光线昏暗、环境潮湿,墙壁上的凿痕依旧清晰可辨。实践团成员沿着狭窄的通道稳步前行,深切感受着当年青年突击队员们所经历的千辛万苦与重重不易。在洞中,实践团成员还看到了一些当年留存下来的标语和口号,诸如“誓把山河重安排”等。这些铿锵有力的话语,满含着无穷的奋进力量,激励着我们在新时代要保持勇往直前的昂扬姿态,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力、拼搏奋斗。

秉持着对红色爱国主义精神的崇敬之意与传承红色爱国主义精神的强烈使命感,实践团在红旗渠圆满完成学习任务后,马不停蹄地奔赴刘家街村开展爱国主义教育宣讲活动。首先,实践团主动前往村委会,与村书记刘江周进行了深入且富有成效的座谈调研。通过此次调研,全面、精准地了解了村民的生活现状,以及他们对红旗渠精神的传承情况与理解程度。调研结束后,实践队迅速行动,深入村民家中积极开展爱国主义教育宣传工作。为有力推动活动的深入开展,实践团精心策划并组织开展了一系列丰富多彩、形式多样的活动。例如,举办“红旗渠精神”手抄报创作,以及进行“太行,红日”红色情景剧观看等。这些活动极大地激发了群众参与的积极性和兴趣,为本次实践活动增添了丰富的趣味元素。

此次红旗渠“三下乡”红色爱国主义实践活动,成果斐然。我们不仅实地领略了红旗渠这一伟大工程的雄浑壮丽,更深入体悟了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。这一精神,将有力激励我们在未来的学习与生活中,以无畏的勇气直面困难,以高度的责任感勇挑重担,以实际行动践行新时代青年的使命担当。我们也期望通过不懈努力,使更多人认识并了解红旗渠精神,让这一宝贵的精神财富在新时代绽放更加璀璨的光芒。(作者:渤海大学 索瑜阳)