为切实提升启东市滨海旅游国际化服务水平,推动文旅产业高质量发展,南京师范大学外国语学院“语汇江海,标绘启东”——滨海旅游英语标识国际化提升调研团于今年7月赴吕四港景区,开展了为期多日的实地考察与专项调研活动。

图 1 “语汇江海,标绘启东”社会实践团队队旗

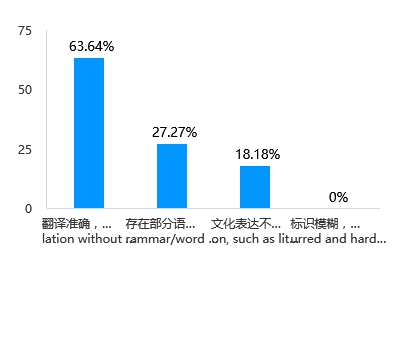

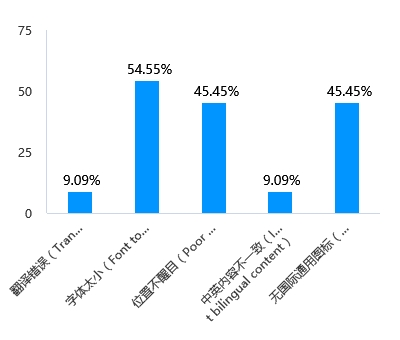

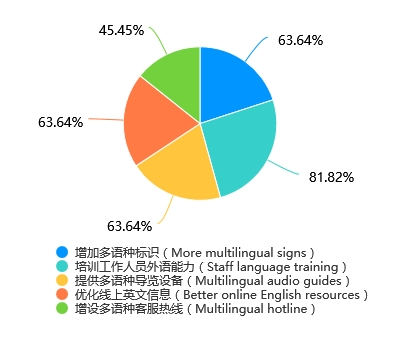

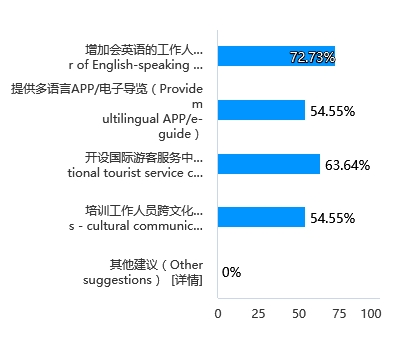

一、 网络问卷:广泛征询民意基础

调研伊始,团队精心设计并面向公众发布了《关于启东黄金海滩、恒大文旅城、江天生态园等旅游景区英语标识及国际服务认知度、满意度与改进建议的调查问卷》。该问卷旨在系统收集市民及游客对相关景区英语标识的认知状况、满意度评价及具体建议。从问卷数据反馈来看,公众对景区英语标识的关注度与感知度呈现显著特征。在标识覆盖与准确性方面,数据显示超五成受访者明确感知到景区内英语标识“大量存在”,这表明英语标识已成为景区服务体系的重要组成部分;同时,近六成受访者认可现有英语标识的“准确性”(如图 2受访者对“现有英语标识的准确性”的认知统计结果所示),说明景区在标识翻译的基础质量上获得了一定程度的公众认可。然而,在实际使用体验中,问题依然突出:根据图 3受访者所发现“标识问题” 的统计结果,高达 54.55% 的受访者反馈标识 “字体太小”,45.45%的受访者指出标识“位置不醒目”,这两大问题直接影响了英语标识的实用价值,成为制约游客体验的关键痛点。在国际服务提升需求方面,公众的诉求更为集中。调查显示,81.82% 的受访者强烈呼吁“加强工作人员外语培训”,超八成受访者明确指出景区“国际服务存在缺失”。结合图 4 受访者对 “景区最需提升的英语服务”的认知统计结果与图 5 受访者关于“对提升国际服务的建议”的统计结果可以发现,除了基础的外语沟通能力外,游客对景区在应急服务、导览讲解、餐饮住宿等场景的英语服务配套也有着较高期待,这为景区后续的服务优化指明了方向。该结果有效反映了公众对景区英语标识的关注度、现存问题的感知及改进期望,为团队后续的深入数据分析与精准建议奠定了坚实的民意基础。

图2 受访者对“现有英语标识的准确性”的认知统计结果

图3 受访者所发现“标识问题”的统计结果

图4 受访者对 “景区最需提升的英语服务”的认知统计结果

图5 受访者关于“对提升国际服务的建议”的统计结果

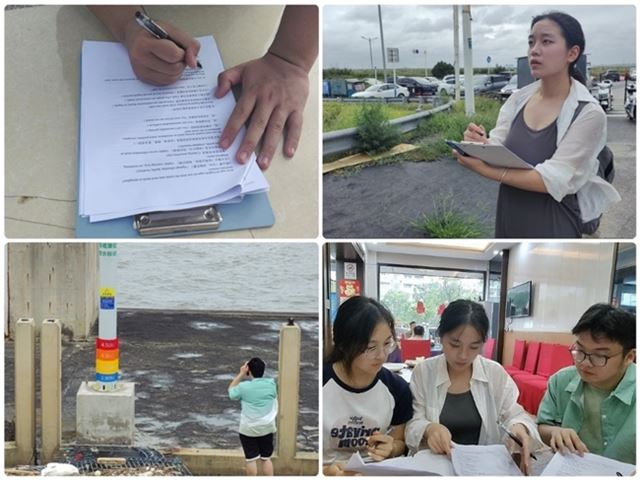

二、 实地访谈:深入探查服务痛点

在吕四港景区实地走访期间,团队成员对仙渔小镇等区域的经营主体进行了深度访谈,并辅助以问卷调查。访谈聚焦于景区英语标识的实际应用情况及国际服务体验。受访摊主普遍反映,景区时有外国游客咨询需求,但在交流过程中存在一定障碍。值得注意的是,受访者对景区内现有英语标识的关注度普遍不足,其潜在问题尚未引起充分重视。

图6 团队成员采访仙渔小镇一摊主

三、 标识核查:系统梳理现存问题

调研过程中,团队成员分工协作,采用“全覆盖排查与重点记录相结合”的方式,对景区内各类标识牌进行了系统、细致的核查与记录。经统计分析,团队梳理出当前景区英语标识主要存在以下三类突出问题(如图7所示):

图7 存在问题的标识示例

1.语言准确性不足:部分标识存在语法错误、用词不当等基础性语言问题。

2.文化转译欠缺:翻译内容生硬直译,未能有效传递景区特有的文化内涵(如“吕四传说”“渔乡民俗”等),导致跨文化沟通效能低下,影响外国游客理解。

3.系统设置欠合理:存在标识位置重复、关键信息缺失、设施老化破损等现象,显著阻碍了游客便捷获取信息。典型案例如核心景点历史人物吕洞宾雕像区域,因缺乏英文介绍标识,致使外国游客难以了解“吕四”地名的历史渊源。

四、 专业建议:精准施策助力提升

针对上述问题,调研团队充分发挥外语学科专业优势,紧密结合滨海旅游特色及国际游客需求,从语言准确性、文化适配性、标识规范性等多维度出发,为景区英语标识优化提出了一系列具有针对性与可操作性的改进建议:

1.语言层面:对现有标识内容进行全面、精准的校对与修订,确保语法规范、用词地道。

2.文化层面:深度挖掘并提炼“吕四传说”“渔乡民俗”等地方特色文化元素,将其有机融入翻译文本,提升标识的文化传达力与吸引力。

3.系统规划层面:依据游客主要动线及信息需求,科学规划标识布点,填补关键信息空白区域,清理重复冗余标识,同步更新维护老旧设施。

图8 团队成员记录标识问题并交流研讨改进建议

五、 调研成效与未来展望

本次专项调研活动,不仅为吕四港景区英语标识体系的完善提供了专业化的智力支持,也为南京师范大学外国语学院学子搭建了宝贵的实践平台,有效提升了其专业素养与社会责任感。据悉,该团队下一阶段将赴“长三角(启东)六国海上烟花大赛”举办地——圆陀角旅游度假区碧海银沙景区开展接续调研工作,持续以专业力量赋能家乡文旅产业国际化发展。预期随着系列优化建议的逐步落地实施,启东市滨海旅游的国际化服务水平将得到显著提升,为外国游客创造更加便捷、更具文化沉浸感的优质旅游体验,进而有力推动启东打造成为长三角地区重要的滨海国际旅游目的地。(作者:施佳伶)