为创新科普形式,弘扬以“两弹一星”元勋为代表的科学家精神,7月10日,南京邮电大学自动化学院“星火传承”科学家精神AI科普宣讲实践团走进南京市江宁区麒麟街道袁家边社区,为孩子们带来了一场融合前沿AI技术的沉浸式科普课。活动以“氢弹之父”于敏院士的卓越贡献与精神风范为切入点,生动诠释了“两弹一星”精神的时代价值,并展现了AI赋能科普的创新魅力。

追忆功勋:聚焦“氢弹之父”于敏的智慧与坚守

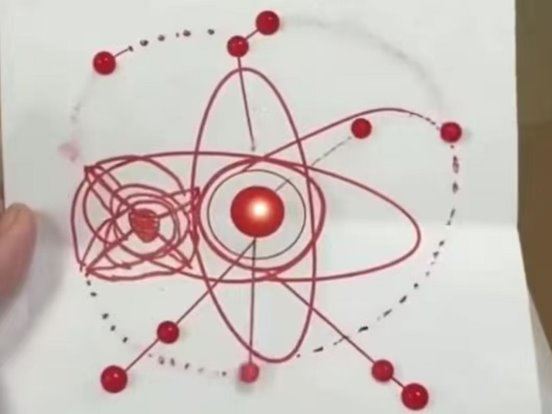

“是谁让中国拥有了自己的氢弹?”实践团主讲人王奕心同学以“两弹一星”中的氢弹为聚焦点,深情讲述了于敏院士隐姓埋名、攻坚克难的感人事迹与彪炳史册的科学成就。在阐释氢弹原理时,王奕心特别结合于敏院士主导的氢弹理论突破,借助氢原子模型图示和“多米诺骨牌效应”的生动比喻,将复杂的链式反应过程变得直观易懂,让孩子们深刻体会到于敏等科学家如何用智慧点亮了“国之重器”。

理解了于敏爷爷研究的氢弹核心原理——链式反应,孩子们兴致勃勃地在桌上铺开多米诺骨牌进行模拟。伴随着清脆的碰撞声和此起彼伏的“哇,全倒了!”“看看我的长不长!”,小小的骨牌不仅带来了游戏的乐趣,更成为孩子们理解于敏等科学家如何驾驭那惊天动地能量的“钥匙”。

图 1孩子们探索多米诺骨牌

图 2小朋友与多米诺骨牌

图 3小朋友们探究多米诺骨牌的奥秘

听完关于氢原子和于敏爷爷工作的讲解,孩子们纷纷拿起画笔描绘心中的氢原子结构。更奇妙的是,借助AI技术,这些静态画作瞬间“活”了起来!画纸上的氢原子仿佛跳起了“微观芭蕾”,旋转、跳跃、闪烁……这场视觉盛宴不仅点燃了孩子们的好奇心,也让他们对于敏爷爷研究的微观世界有了更感性的认识。

图 4AI让小朋友的画作动起来

穿越想象:AI绘就于敏等科学家的奋斗图景

“你们想象中,于敏爷爷他们当年是在怎样的环境下工作的?”互动环节,孩子们脑洞大开:堆满手稿的简陋房间、深夜依然亮灯的实验室、人迹罕至的戈壁滩……AI如同神奇画师,将孩子们的描述实时转化为生动图像。“他流了好多汗!”“桌子好旧啊!”“这么热没空调!”孩子们惊叹于画面的细节,更深刻体会到于敏等“两弹一星”元勋们在极其艰苦条件下,筚路蓝缕、无私奉献的伟大精神。

图 5志愿者与小朋友的亲切互动

在“我是小小科学家”环节,AI技术为每位孩子生成了身着科研服的定制影像。穿上这件象征探索精神的“战袍”,孩子们仿佛接过了前辈的接力棒,兴奋地体验着科研工作者的角色,于敏等科学家的精神火种在无形中传递。

图 6小朋友在认真地做实验

科技炫酷:从于敏的微观世界到AI未来

实践团成员还利用Matlab® 结合智能技术,模拟演示了复杂的“钱学森弹道”,并展示了南京邮电大学的“六足AI蛛型机器人”。这些前沿科技的展示,让孩子们看到从于敏等前辈奠定的基础出发,科技发展的无限可能。“它能坐下吗?”“会跳广场舞吗?”机器人灵活的动作引来阵阵欢笑,生动展现了AI技术的强大魅力。

图 7小朋友与六足AI蛛型机器人的互动

图 8小朋友们好奇地观察六足AI蛛型机器人

活动从于敏贡献的氢能(聚变)出发,延伸到“人造太阳”(可控核聚变)的科普。王奕心讲解了核聚变与核裂变的区别,并引导孩子们动手制作风车,理解能源转化。微风拂过,转动的风车不仅是对科学原理的诠释,更承载着孩子们对于敏等科学家所追求的清洁能源未来的憧憬。

图 9志愿者与小朋友一起制作手工风车

图 10小朋友们与风车

图 11全体合影

图 12小朋友合影

图 13志愿者合影

“两弹一星”精神,尤其是于敏院士“鞠躬尽瘁、科技报国”的赤子情怀,穿越时空,熠熠生辉。实践团以AI为笔,创新科普形式,将“氢弹之父”于敏的动人故事和科学智慧,转化为孩子们可感可知的趣味体验。这不仅是一场科普宣讲,更是一次以于敏精神为标杆的深刻启迪。愿这颗用AI点燃的科学火种,照亮孩子们未来的探索之路,激励他们传承薪火,勇攀高峰!(胡尊凯、郑春春、南京邮电大学“星火邮梦人”宣讲团、所在志愿队伍名称:南京邮电大学“星火邮梦人”宣讲团、所参与的志愿服务项目名称:2025年“两弹一星”精神志愿宣讲)