近日,在全面推进乡村振兴战略的时代背景下,泰山学院“亓迹果宝队”以学术研究赋能乡村实践,立足山东省泰山区亓家滩村的鲜活案例,探索出一条“产业振兴+人才回流”双轮驱动的乡村振兴路径。团队研究成果《内生发展视角下的乡村产业振兴与人才回流机制研究》取得重大成就,为同类乡村发展提供可复制的示范模式。

亓家滩村:从贫困村到乡村振兴的典范

亓家滩村位于泰安市泰山区省庄镇北部山区,曾是省级贫困村,面临耕地稀缺、产业薄弱、青壮年流失严重等问题。然而,随着乡村振兴战略的实施,亓家滩村通过发展特色产业如猕猴桃种植、农家乐旅游以及农村大棚特色果蔬种植,成功吸引了部分大学生回乡,实现了村集体经济的增长、就业岗位的增加以及乡村活力的提升。

2015年起,村党支部书记李丰带领村民以猕猴桃产业为突破口,通过三产融合激活乡村经济。团队调研显示,该村已建成千亩猕猴桃种植基地,打造“采摘节+电商直播+研学旅游”产业链,年产值突破800万元,带动就业岗位150余个,村集体经济收入增长超300%。

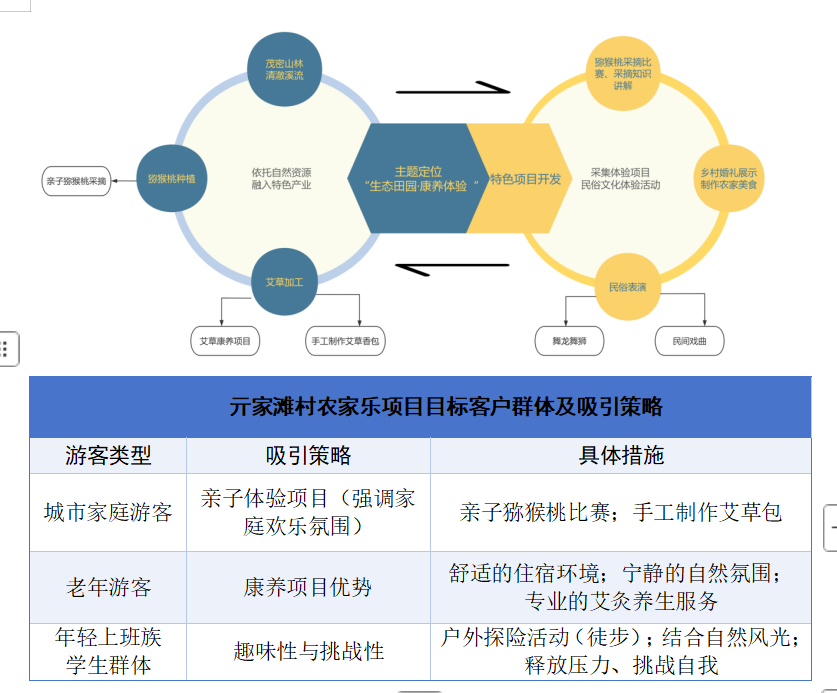

图为亓家滩生态田园农家乐产业策略

产业振兴:猕猴桃与艾草的双轮驱动

亓迹果宝队的研究发现,产业振兴是亓家滩村发展的核心。猕猴桃产业的成功经验为乡村经济注入了新的活力,通过三产融合模式,猕猴桃种植、加工、销售与旅游相结合,形成了完整的产业链。此外,艾草产业借鉴了猕猴桃产业的发展模式,实现了经济、社会、生态效益的三赢局面,验证了产业模式跨领域复制的可行性。

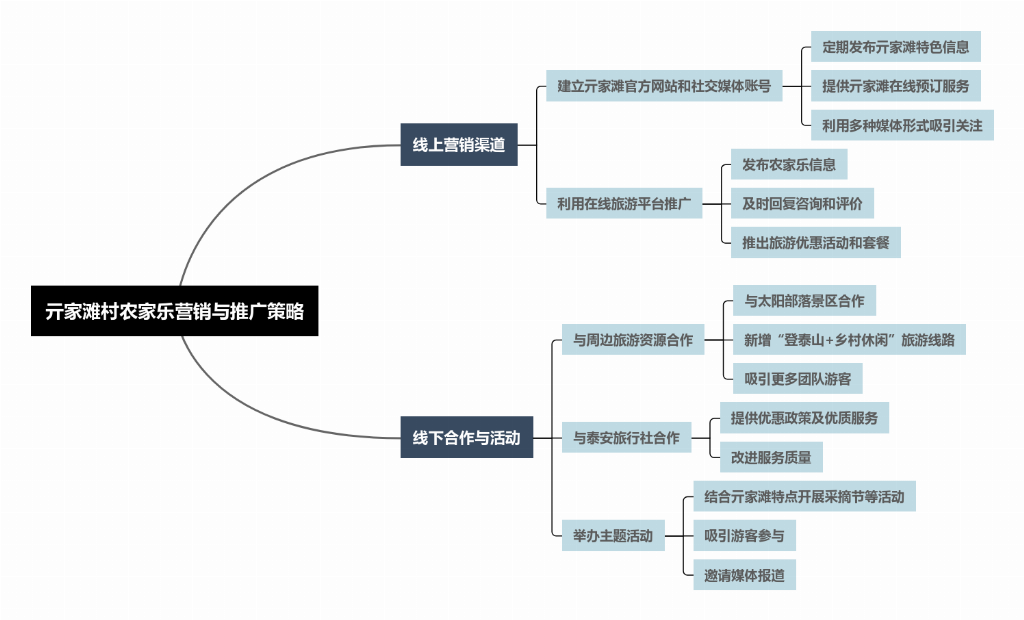

图为亓家滩村营销与推广策略

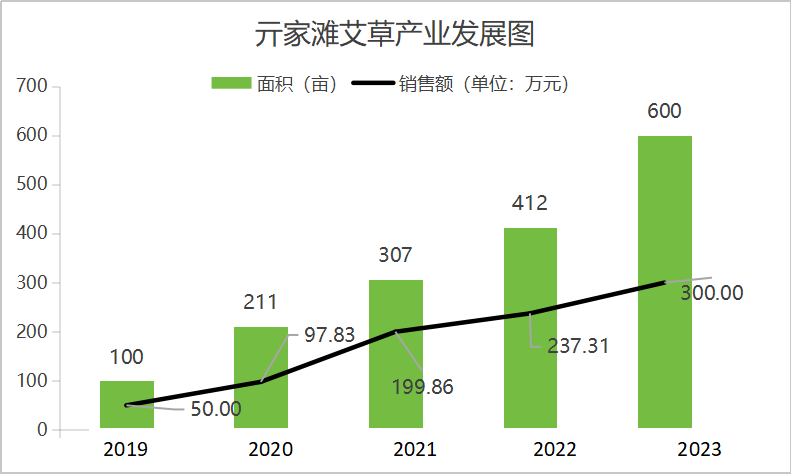

团队进一步验证产业模式的普适性,助力亓家滩村发展艾草产业。借鉴猕猴桃经验,打造“艾草文化IP+康养旅游”新业态,开发艾灸产品、主题民宿等项目。2024年,艾草产业带动村民人均增收5000元,荒坡地利用率提升60%,生态效益与经济效益同步凸显。“从一颗猕猴桃到一株艾草,我们证明了特色产业的可复制性。”团队成员强调。

图为亓家滩村艾草产业发展情况,由亓迹果宝队整理

人才回流:新乡贤群体的崛起

人才回流在亓家滩村的振兴过程中起到了关键作用。返乡大学生在电商直播、技术革新以及合作社管理等方面取得了显著成效。例如,电商直播团队通过创新农产品上行渠道,成功将本地特色产品推向更广阔的市场;技术回流者则通过无人机植保与数字农业的应用,提升了农业生产效率;大学生领办的合作社则通过科学管理,带动了村民共同致富。

“乡村振兴的关键是留住人、用好人。”团队负责人指出。研究数据显示,近五年亓家滩村大学生返乡率提升至15%,一批“新乡贤”成为发展主力:电商团队让猕猴桃线上销量占比达40%,农学专业人才引入无人机植保技术,合作社管理模式革新推动生产效率提升30%。

图为亓迹果宝队队员正在调试设备

挑战与机遇:大学生返乡的现实困境

尽管亓家滩村在乡村振兴方面取得了显著成效,但大学生返乡仍面临诸多挑战。亓迹果宝队的研究显示,乡村就业机会少、创业难度大、政策认知不足及落实不到位等因素,严重影响了大学生返乡意愿。为此,团队提出了强化产业创新与升级、完善人才激励机制、优化产业复制策略以及增强政府政策支持等建议,以吸引更多人才回流,助力乡村振兴。

基于对693名村民、47名返乡大学生的深度访谈,团队揭示了人才回流的三大瓶颈:就业岗位稀缺(70%受访者认为乡村缺乏专业对口岗位)、创业支持不足(65%创业者面临资金与技术短板)、政策认知度低(仅38%大学生了解乡村扶持政策)。对此,团队提出“产业-人才”协同方案:设立返乡创业孵化基金、搭建校企技术对接平台、建立“政策明白卡”精准宣传机制,相关建议已被纳入泰山区2025年乡村振兴行动计划。

未来展望:乡村振兴的可持续路径

亓迹果宝队的研究不仅为亓家滩村的发展提供了理论支持,也为其他乡村的振兴提供了可复制的示范模式。团队将继续关注亓家滩村的实践进展,进一步优化产业模式与人才回流机制,推动乡村振兴战略的深入实施。

未来,团队将持续跟踪亓家滩村发展,探索数字农业、生态资本化等新方向,为乡村振兴注入更多“青春智慧”。

图为亓迹果宝队队员与村民交谈

关于泰山学院亓迹果宝队

泰山学院亓迹果宝队由张堃、邱教生、郭景真、魏淑荣等指导教师带领,致力于乡村振兴领域的研究与实践。团队以亓家滩村为案例,深入探讨了乡村产业振兴与人才回流的机制,提出了具有创新性和实践价值的解决方案。团队累计深入亓家滩村开展田野调查5余年,发放问卷500份,形成4万字调研报告。“用专业知识让乡村焕发生机,是青年学子的责任。”指导教师张堃表示。