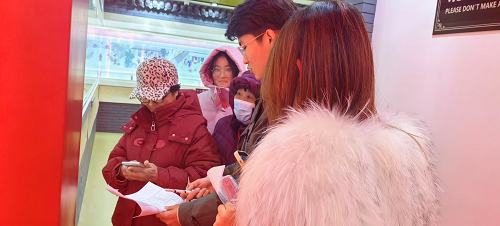

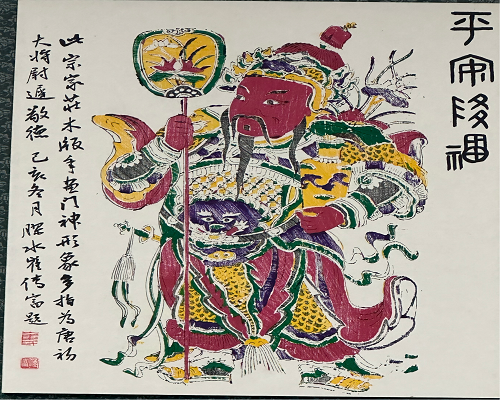

作为平度非物质文化遗产木版年画的传承者,2024年寒假期间,我带领“泰山学院非遗破浪队”深入潍坊杨家埠、平度宗家庄木版年画的重要产地进行田野调查。步入村落,仿佛置身于时空交错之中,青砖灰瓦的传统民居外墙上,张贴着色彩明快的年画作品,门神形象庄重威严,娃娃图案活泼可爱,充分体现了民间艺术对新年祈福纳祥的文化内涵。在考察一家年画作坊时,我们观察到数位传承人正在进行雕版创作,其运刀技法娴熟流畅,通过阴刻阳刻相结合的技法,使画面层次分明,人物形象栩栩如生,充分展现了杨家埠木版年画独特的艺术魅力。

在非物质文化遗产保护与传承的时代背景下,木版年画作为民间美术的重要载体,承载着深厚的民俗文化积淀与历史记忆。然而,随着现代社会的发展,这一传统技艺逐渐式微,面临着传承主体断层、市场空间萎缩、技艺创新不足等多重困境。作为中国传统版画艺术的典型代表,木版年画以其独特的艺术语言和审美价值,在民间艺术谱系中占据重要地位。其创作过程融合了绘、刻、印等传统工艺技法,通过朴拙的造型语言和强烈的色彩对比,生动再现了农耕社会的民俗图景,不仅是中国民间美术的活态传承,更是研究传统社会文化的重要视觉文本。

在山东潍坊杨家埠博物馆,一件具有百年历史的清代“莲年有余”古雕版正在进行数字化保护工程。我们团队采用高精度三维扫描与建模技术,对雕版表面肌理进行亚毫米级数据采集,通过点云处理与纹理映射,将传统雕刻技艺中的刀法特征转化为可编辑的数字矢量图。这一数字化保护实践不仅实现了传统工艺美术档案的永久性保存,更通过数字孪生技术构建了传统技艺的虚拟仿真系统,让非物质文化遗产保护工作搭上数字化传承的新车道。

通过田野调查、文献考证与定量研究相结合的方法论体系,我们团队对木版年画的技艺特征、题材谱系与传承生态进行了系统性梳理。调研数据显示,这一传统工艺正面临多重发展困境:从生产维度看,存在工艺流程复杂、生产周期冗长、天然颜料造价高导致的成本攀升等问题;从传承主体看,呈现传承群体老龄化与代际断层并存的态势,青年从业者比例不足15%;从市场维度看,存在消费群体萎缩、文化认同弱化等结构性矛盾。特别是在跨文化传播场域中,木版年画面临着文化符号价值被边缘化、审美认知差异等国际化传播障碍,这些问题共同构成了制约其可持续发展的瓶颈。

在挑战与机遇并存的当下,我们观察到传统文化复兴的时代语境与数字技术的迭代发展为木版年画的传承创新提供了新的可能性空间。基于文化自觉理论视角,研究团队致力于构建传统工艺的现代转化路径:一方面,通过数字化保护与创新性发展,提升非遗项目的可见度与参与度;另一方面,着力培育文化认同,增强文化主体性意识,推动传统工艺从文化记忆向文化资本的转化。在国际传播层面,我们着眼于构建跨文化对话机制,通过文化符号的现代诠释与传播策略的创新,向国际社会展现中华优秀传统文化的当代价值,促进文明互鉴与文化交流。

为实现“多元探索,创新传承与传播路径”的目标定位,研究团队构建了多维度的数字化传承体系。在技术应用层面,依托数字媒介搭建线上展示平台,通过虚拟现实(VR)技术与增强现实(AR)技术的融合应用,突破传统展示的时空局限,实现受众群体的精准触达。在传播策略上,采用“直播+短视频”的融媒体传播矩阵:通过非遗传承人现场技艺展演直播,构建沉浸式体验场景;制作系列微纪录片,运用新媒体叙事策略,在抖音等青年文化社区进行精准投放,实现年轻群体的有效覆盖。同时,与主流媒体建立战略合作,通过专题报道、深度访谈等形式,提升木版年画的社会能见度与公众参与度,构建起立体化的传播生态。

另一方面,研究团队着力构建“政产学研用”协同创新机制,推动木版年画的产业化发展。在政策支持层面,通过争取文化产业发展专项资金与税收优惠政策,优化企业经营成本结构,提升市场竞争力;在产业融合维度,与文旅部门、美术馆等机构建立战略合作伙伴关系,开发具有IP属性的文创衍生品,将传统纹样与现代设计语言相融合,实现非遗资源的创造性转化。同时,创新性地构建“政策引导-机构运营-名人赋能”的三级联动体系,通过与驻外使领馆合作举办文化沙龙、工作坊等跨文化交流活动,搭建国际传播平台,提升木版年画的国际影响力与传播效能。

作为新生代传承群体,我们深刻认识到肩负着木版年画活态传承的历史使命。针对传承主体断代问题,团队着力构建传承人能力建设体系:通过口述史研究与深度访谈,系统梳理年画纹样的民俗语义与地域审美特征,建立跨文化传播的符号解释系统;在文创产品研发过程中,采用文化调适策略,通过本土化设计降低文化折扣效应,避免符号认知冲突;创新性地推出“非遗传承工作坊”项目,开发标准化雕刻工具包与模块化教学体系,构建沉浸式体验场景,有效降低青年群体对传统文化的认知壁垒,增强文化认同感。

研究团队创新性地构建“科技+非遗”融合范式,通过引入计算机辅助雕刻(CAD)技术与人工智能配色系统,优化传统工艺流程,显著降低人力成本与技术准入门槛。数据显示,数字化技术的应用使青年传承人的技艺习得周期缩短30%-40%,有效提升了传承效能。这种技术赋能模式不仅实现了传统工艺的现代化转型,更通过降低边际成本促进了产业化发展。同时,技术创新带来的效率提升与创作自由度,显著增强了非遗项目对青年群体的吸引力,为木版年画的可持续发展注入了新生力量。

在传承与创新的双轮驱动下,研究团队着力构建木版年画的完整产业生态链。通过大数据分析与市场细分,精准定位目标消费群体,与技艺精湛的匠人建立深度合作,在确保工艺品质的同时优化生产成本结构。在营销渠道建设方面,采用O2O(Online To Offline)全渠道营销策略,通过电商平台与实体体验店的双向赋能,提升市场渗透率与品牌认知度。同时,创新性地推出“轻量化文创+”产品矩阵,将传统元素与现代生活方式相结合,开发系列化、场景化的文创产品,实现非遗资源的产业化转化与价值提升。

研究团队通过实施差异化产品战略,推出“高端收藏级艺术品”与“大众消费级产品”的双轨制产品体系,精准对接细分市场需求。同时,创新性地开展跨界IP合作,通过品牌联名、艺术授权等方式,构建木版年画的“非遗IP生态圈”,形成多维度的文化矩阵效应。这种战略布局不仅实现了传统工艺的价值重构,更通过文化赋能提升了品牌溢价能力,为非遗产业化发展提供了创新范式。

在可持续发展维度,构建木版年画生产废弃物循环利用体系,将雕刻边角料通过创意设计转化为高附加值文创产品,完善绿色产业链闭环。同时,积极推进知识产权保护工作,通过外观设计专利注册与授权许可机制,建立艺术家收益分成模式,这不仅保障了创作者权益,更为非遗项目开拓了多元化的商业合作渠道,实现了文化价值与市场价值的良性互动。

作为项目负责人,我将带领团队致力于构建木版年画的创新传承体系,通过多元化的实践探索,为这一传统工艺的可持续发展开辟新路径。我们坚信,通过系统性保护与创新性发展,木版年画这一文化瑰宝不仅能够在中华大地上永续传承,更将作为文化使者走向国际舞台,通过跨文化对话与交流,向世界展示中华优秀传统文化的独特魅力与当代价值。(杨林霏)